LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 熱の実験室-新館

熱の実験室-新館

第48回 粘度が変わる!?~いろんなものを加熱してみた~

レッド・イエロー・ピンク・グリーン 4チームが担当

第48回 粘度が変わる!?~いろんなものを加熱してみた~

実験実施: 2019年11月、 実験担当: チームピンク

1. はじめに

皆さんはチョコレート工場に行ったことがあるでしょうか?チョコレート工場では、溶かしたチョコレートを配管に流して製造工程へと移動させます。その際配管にヒーターを巻きつけ、加温することでチョコレートが固まることなく流れるように手助けすることがあります。チョコレート以外でも、流れの悪い食品などの配管やホッパーを加熱することで流れを良くする手法はこれまでに多くの場所で採用されてきました。

ではなぜ加熱することにより流れが良くなるのでしょうか?それは液体のもつ性質の一つである「粘性」に関係しています。「粘性」とは液体に動きがあった場合に抵抗力(粘り気)が生じる性質のことで、その物質がどれくらい粘り気を持っているか(もしくはサラサラしているか)の度合いは「粘度」という指標で示されます。粘度が高ければ高いほど粘り気が強く、流れも悪くなります。また粘度は物質ごとに異なり、物質の温度によっても変化するとされています。今回の熱の実験室では、食品や市販の日用品などに熱を加えると粘度はどう変化するのか?を調査してみました。

ではなぜ加熱することにより流れが良くなるのでしょうか?それは液体のもつ性質の一つである「粘性」に関係しています。「粘性」とは液体に動きがあった場合に抵抗力(粘り気)が生じる性質のことで、その物質がどれくらい粘り気を持っているか(もしくはサラサラしているか)の度合いは「粘度」という指標で示されます。粘度が高ければ高いほど粘り気が強く、流れも悪くなります。また粘度は物質ごとに異なり、物質の温度によっても変化するとされています。今回の熱の実験室では、食品や市販の日用品などに熱を加えると粘度はどう変化するのか?を調査してみました。

2. 目的

身の回りにある物質の粘度の大小を簡易的に確認するとともに、加熱することによってどれくらい粘度が変化するのかを調べることを目的として進めました。

3. 実験

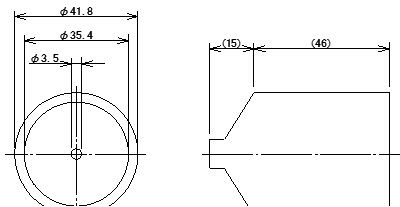

図1 粘度カップ

3-1. 使用した器具・装置

- ヤマト科学製 精密恒温機

- 棒状温度計

- ガラス製ビーカー

- アネスト岩田製 粘度カップNK-2(図1)

図2 カップ部分寸法(室温での計測値)

- 粘度カップとは、簡易的に粘度の目安を得ることができる装置であり、構造としてはとてもシンプルで、カップ底に穴が開いているだけです。カップ内に液体を入れ、穴から落ち切るまでの時間を測定し、その時間から粘度の目安が得られます。

- およそ0.02~0.3 Pa・s 程度の粘度を対象としたもので、測定値が100秒を超えるものは誤差が大きいためこの実験においては「計測不可」としています。

- 粘度カップのカップ部分の実測値を図2に示しています。

- 容量:およそ45mL

3-2. 測定したもの

図3 測定に使用したもの(一部)

- 〈サラダ油〉:なたね油に酸化しにくい加工をした、脂肪が付きにくい健康オイル。

- 〈オリーブオイル〉:新鮮なオリーブが香るオリーブオイル。

- 〈バター〉:九州産の生乳から得た生クリームを発酵させた風味豊かなバター。

- 〈ラード〉:風味と香り高いオランダ産高級ラード。

- 〈醤油〉:スーパーで市販されている一般的な丸大豆醤油。

- 〈はちみつ〉:中国・アルゼンチン産の2種類がブレンドされたはちみつ。

- 〈メープルシロップ〉:カナダ・ケベック州産の100%ピュアメープルシロップ。

- 〈水あめ〉:煮物、照り焼きのつや出しや料理の調味料として、はば広く使える水あめ。

- 〈チョコレート〉:カカオ70%のクーベルチュールチョコレート。

- 〈片栗粉(水溶き済み)〉:北海道産の馬鈴薯でん粉100%使用した片栗粉。

- 〈ホットケーキミックス(水溶き済み)〉:卵を使用していない、市販されている一般的なホットケーキミックス。

- 〈粉末甘酒(水溶き済み)〉:お湯でも冷水でも溶ける粉末タイプの甘酒。

- 〈シャンプー〉:髪に潤いを与える保湿成分入りのシャンプー。

- 〈食器洗剤〉:スーパーで市販されている弱酸性の台所・食器用洗剤。

- 〈洗濯洗剤〉:スーパーで市販されている抗菌タイプの洗濯用洗剤。

3-3. 測定方法

a. 全体の流れ

| 粘度の推移を調べる流れは以下の通りにしました。 恒温機で液体と粘度カップを保温 ↓ 取り出した後液体の温度を測定 ↓ 粘度カップを使って時間を測定 (図4、測定方法は図5) ↓ 複数回測定を繰り返して、 その時間の平均を求める ↓ 粘度換算表をもとに測定で得られた時間をおよその粘度へ換算 |

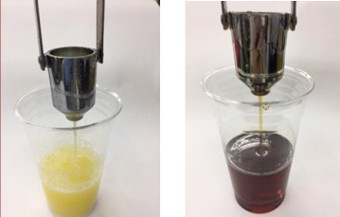

図4 測定の様子 (左:バター 右:メープルシロップ) |

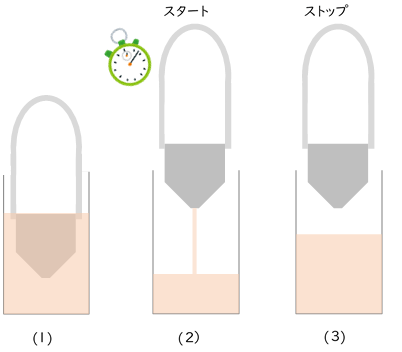

図5 粘度カップの使用方法 |

b. 粘度カップを使った測定 (1) 液体にカップを浸漬 (2) カップを液中から引き上げると同時に時間の計測を開始 (3) カップ底の穴から液体がすべて落ち切り、途切れるまでの時間を計測 計測を終了 |