LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 熱の実験室-新館

4. 実験結果

4-1.~蒸留・濾過~

泥水、蒸留後、濾過後の水の様子を図4、5、6に示します。

かなり茶色く濁っていた泥水ですが、1回の蒸留のみで無色透明な水となりました。一方濾過は、3回濾過してもやはり少し濁っているように見えます。

4-2.~評価~

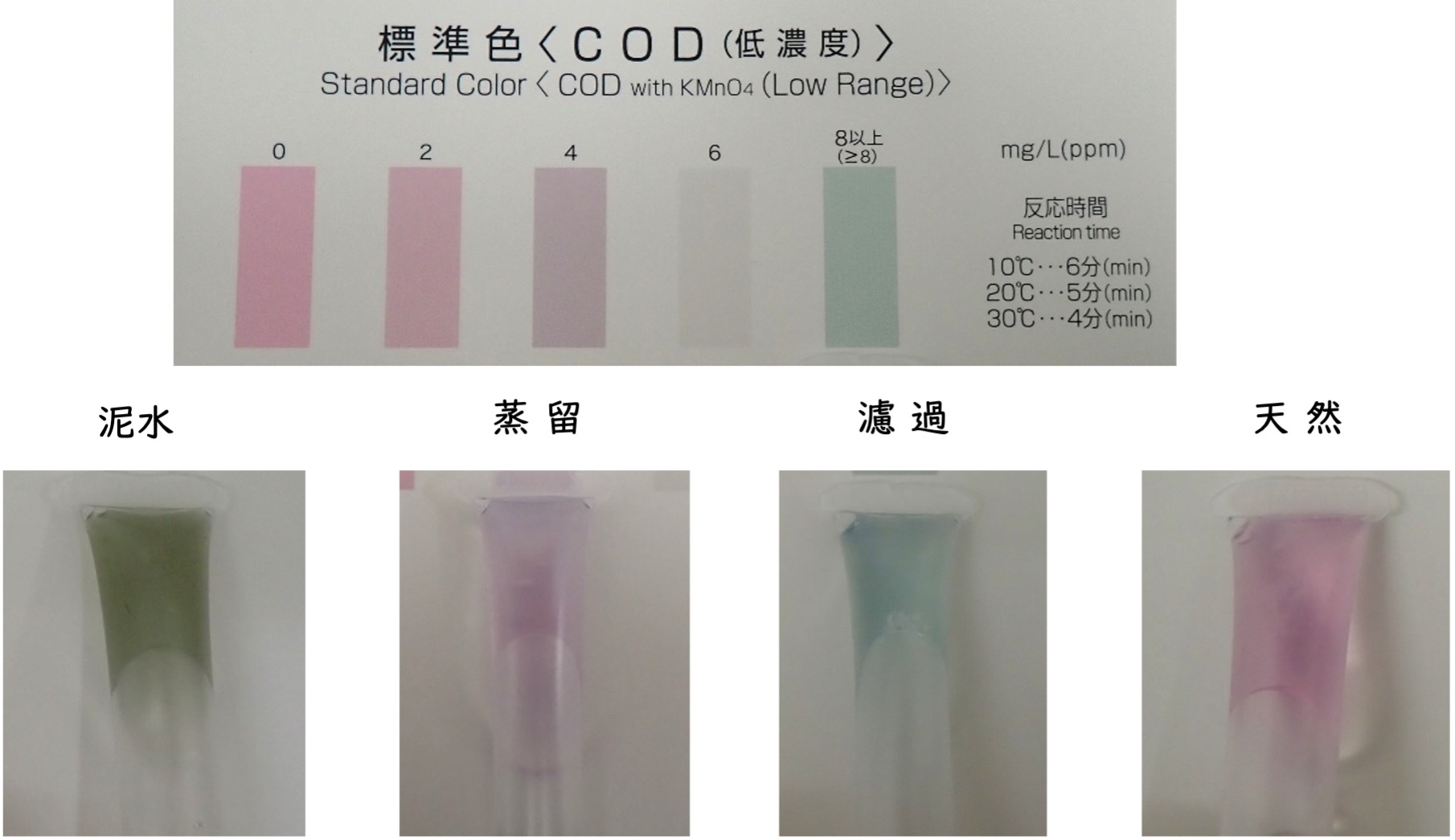

①COD(化学的酸素要求量)

CODとは、化学的有機物を酸化させるために水中に存在する必要がある溶存酸素の量のことです。簡単に言えば、水中の有機物の量が多い(汚れている)ほどCODの値は高くなります。 泥水、蒸留後の水、濾過後の水、天然水それぞれにおける結果を図7に示します。

標準色と比較すると、泥水、濾過後の水は8mg/L以上、蒸留後の水は4mg/L、天然水は0mg/Lとなりました。蒸留後の水は無色透明ではありますが、河川の下流に相当する量の有機物が含まれているという結果になりました。これは、銅管内壁に付着していたパラフィンワックスが蒸留時の熱により溶け、採取した液体の中に含まれてしまったと考えられます。濾過後の水は、泥水ほどではありませんが、かなり汚れている水という結果になりました。

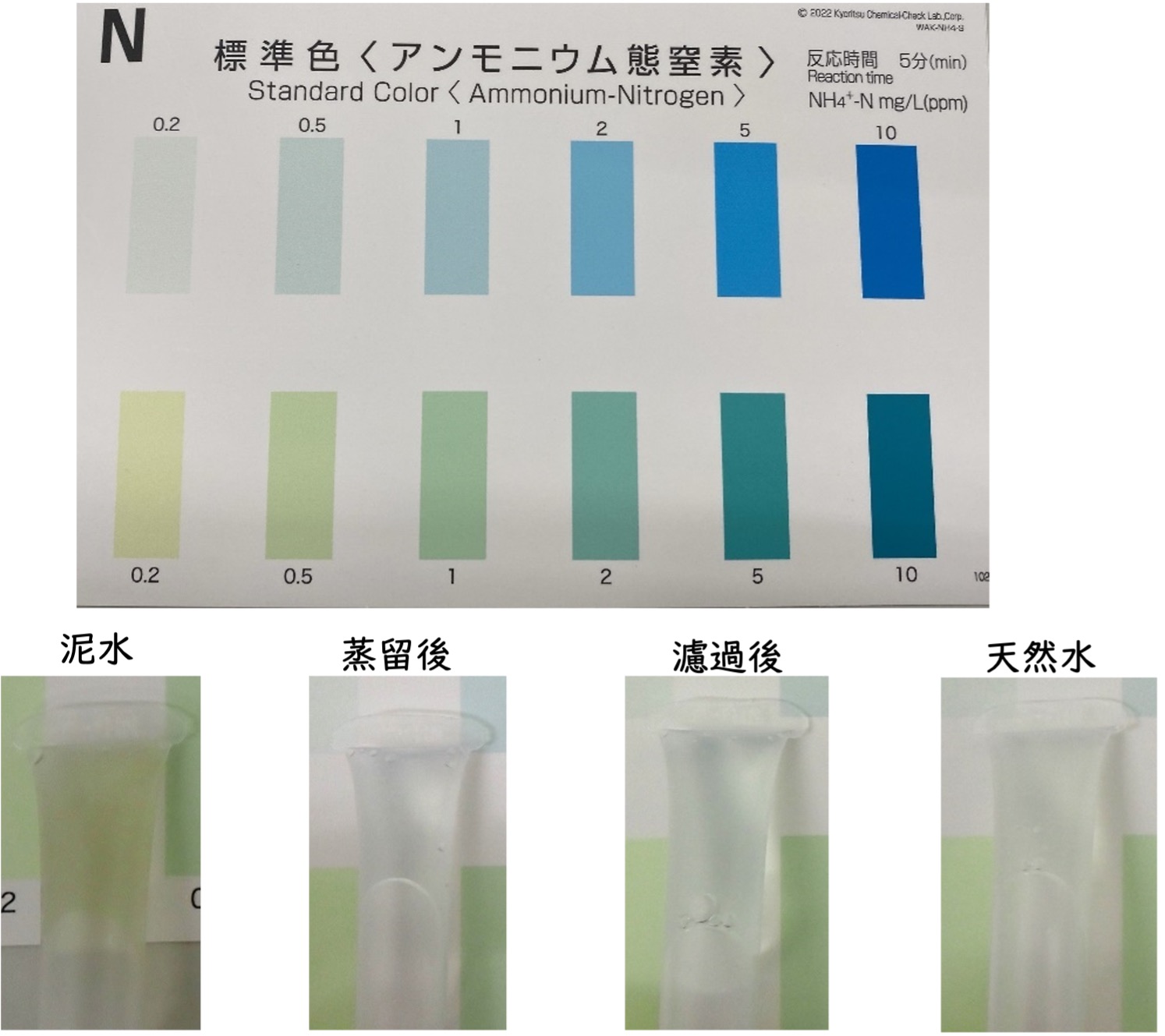

②アンモニウム態窒素(NH4+-N)

窒素類は土壌に含まれている成分で、微生物の働きによってアンモニウム態窒素、さらに酸化された亜硝酸態窒素、硝酸態窒素へと変化します。数値が大きいほど土壌成分が含まれており、一般的に0.2mg/L未満であればきれいな水であることを示します。

蒸留後の水、天然水は0.005mg/L以下、濾過後の水は0.1mg/Lとなり、泥水は泥水自体の色が強く出てしまったために測定できませんでした。0mg/Lはきれいで、通常の川は0.02mg/L以下であるため、濾過後の水は汚れている水ということになります。また、飲料水の水質検査の基準として亜硝酸態窒素は0.04mg/L以下である必要があるため、蒸留後の水は基準を満たし、濾過後の水は飲用向きではないことになります。

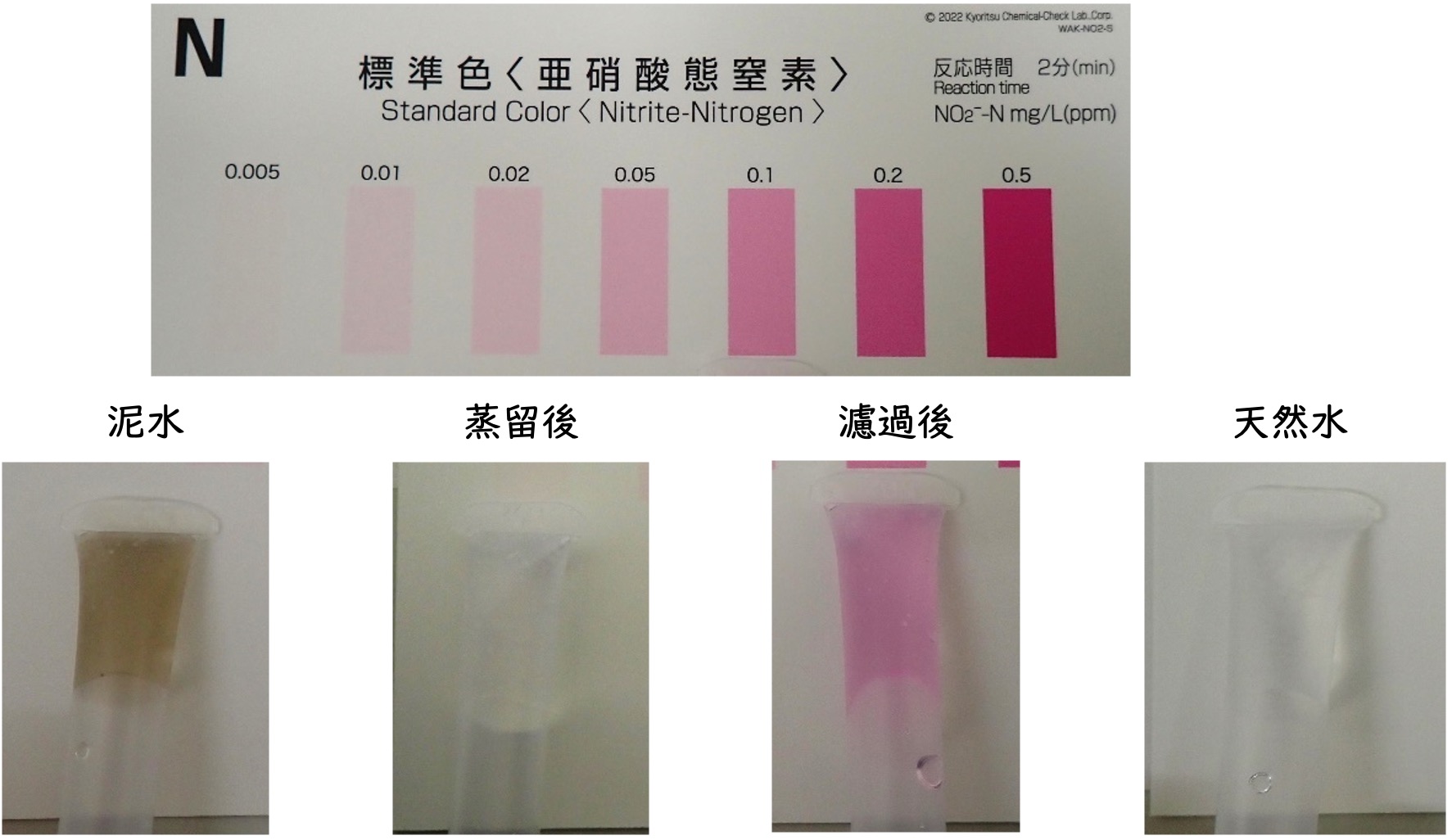

③亜硝酸態窒素(NO2--N)

蒸留、濾過後の水、天然水は0.2mg/L未満、泥水においては泥水自体の色が残っているため正しく判別できませんが、他の3つよりも高い値となりました。

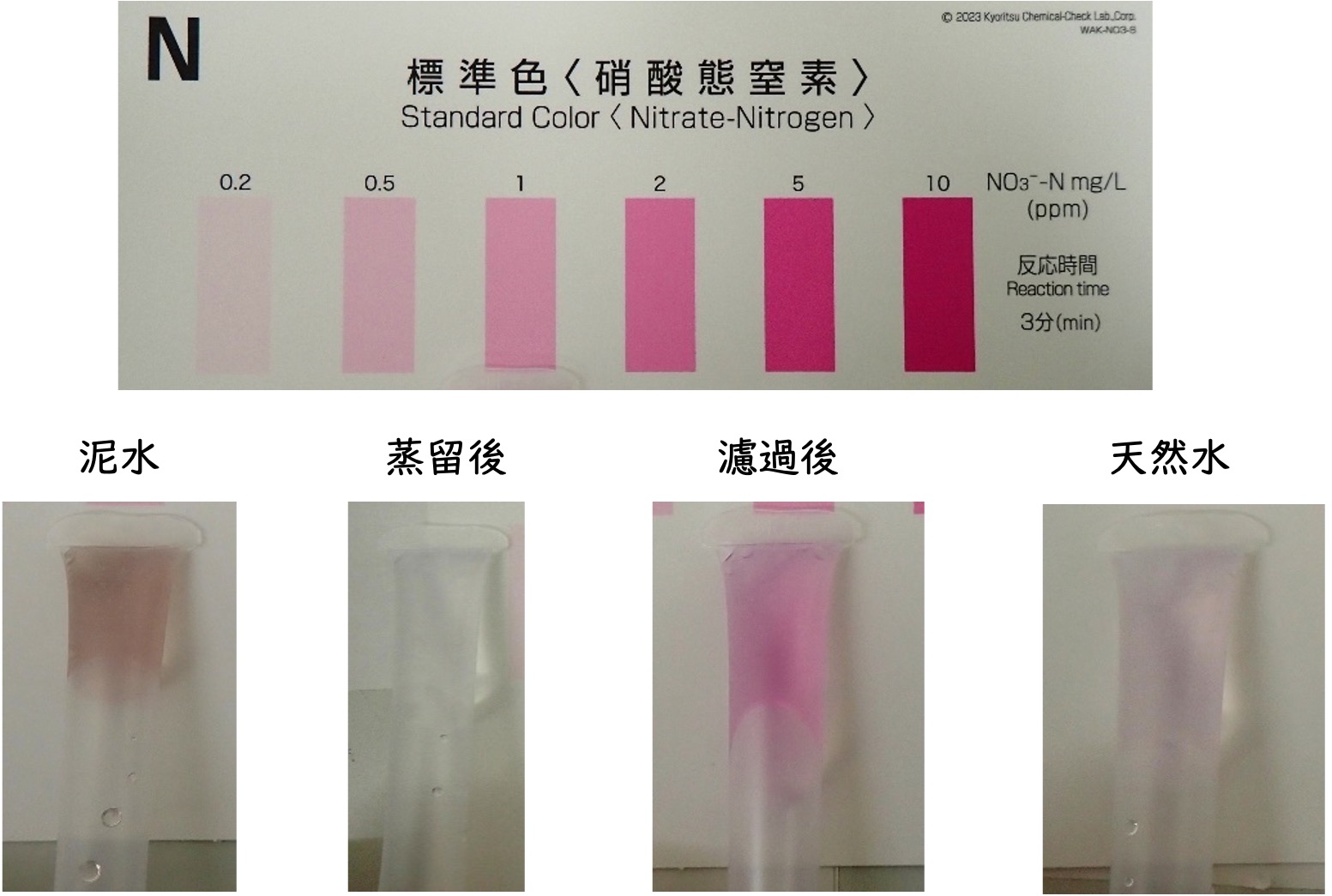

④硝酸態窒素(NO3--N)

蒸留後の水は0.2mg/L以下、濾過後の水は1mg/L、天然水は0.2mg/Lになりました。天然水と比較すると濾過後の水は少し汚れていることが分かります。

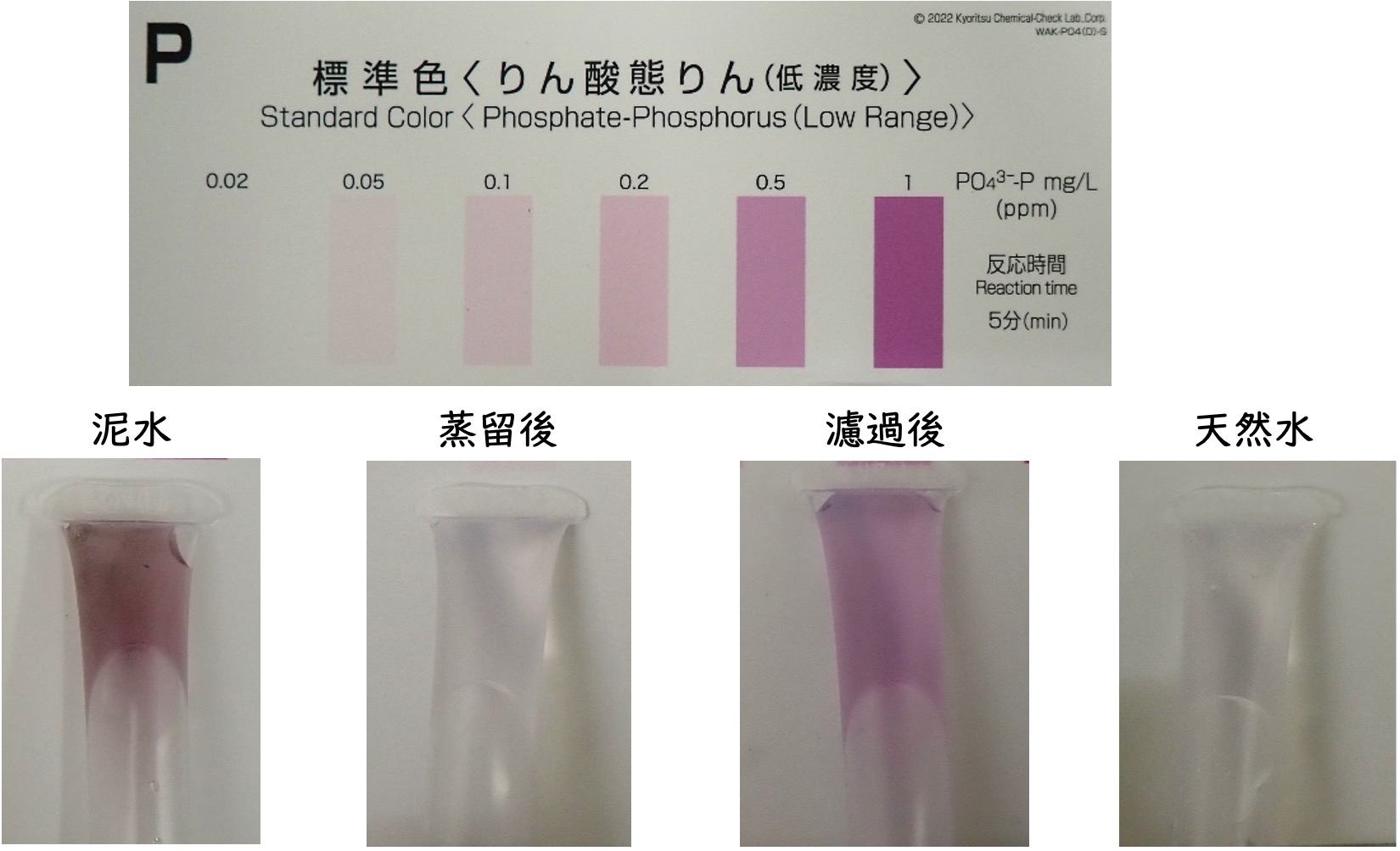

⑤リン酸態リン(PO43--P)

リンも窒素と同様に土壌に含まれている成分です。数値が大きいほど土壌成分が含まれており、一般的に0.05mg/L未満であればきれいな水であることを示します。

蒸留後の水は0.05mg/L、濾過後の水は0.5mg/L、天然水は0.02mg/Lになりました。

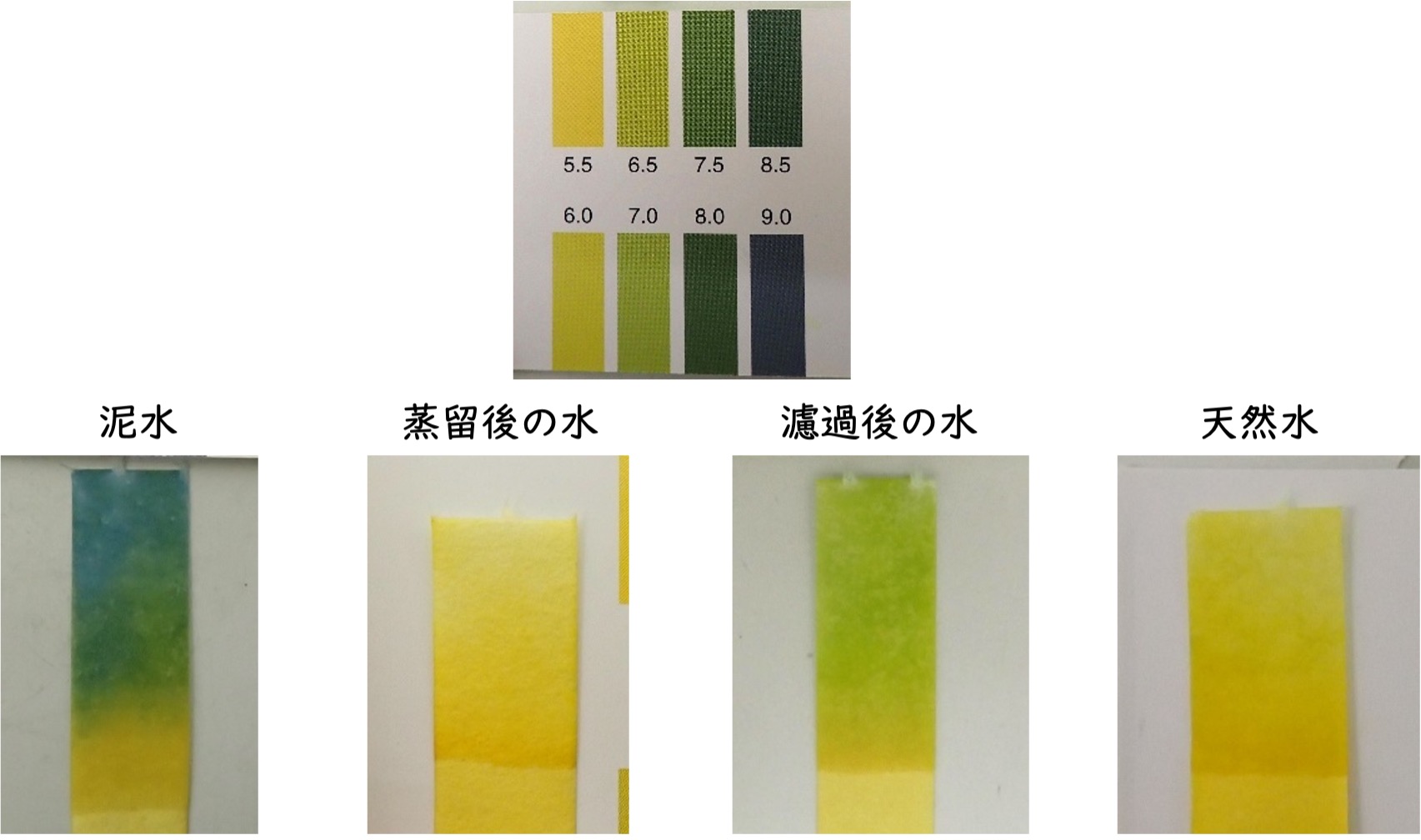

⑥pH

泥水のpHは8.5、蒸留後の水は6.0、濾過後の水は7.0、天然水は6.0となりました。飲料水のpHの基準は5.8~8.6なので、いずれも基準は満たすものの、天然水の値に近いのは蒸留後の水のみという結果になりました。

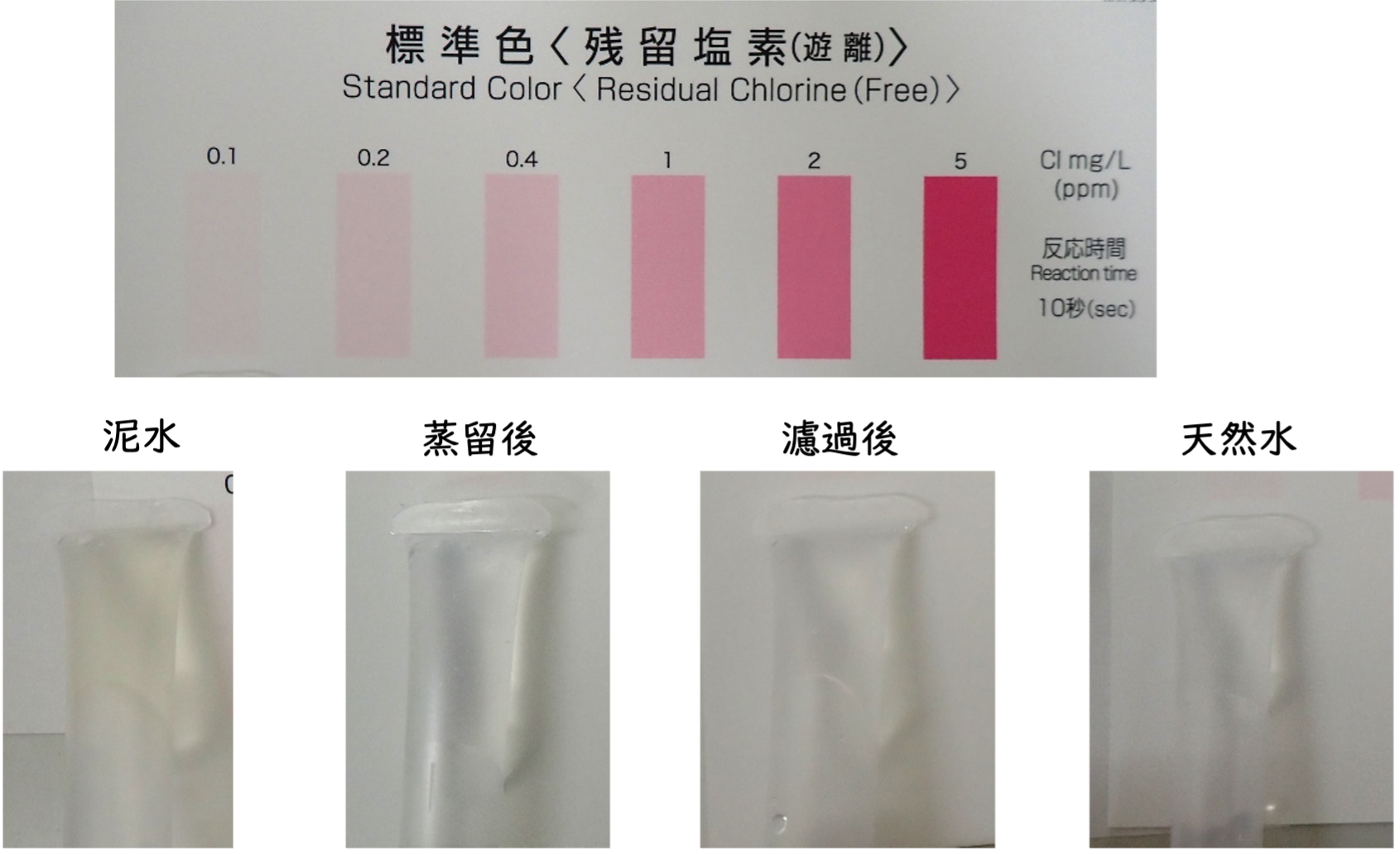

⑦残留塩素

残留塩素とは水道水中に残っている消毒用の塩素のことをいい、水道水には0.1mg/L以上塩素が残留していなければならないと定められています。今回測定に使用した水は消毒されていませんが、一応測定してみました。

泥水は泥水自体の色により濁っていますが、いずれの水も0.1mg/Lという結果になりました。

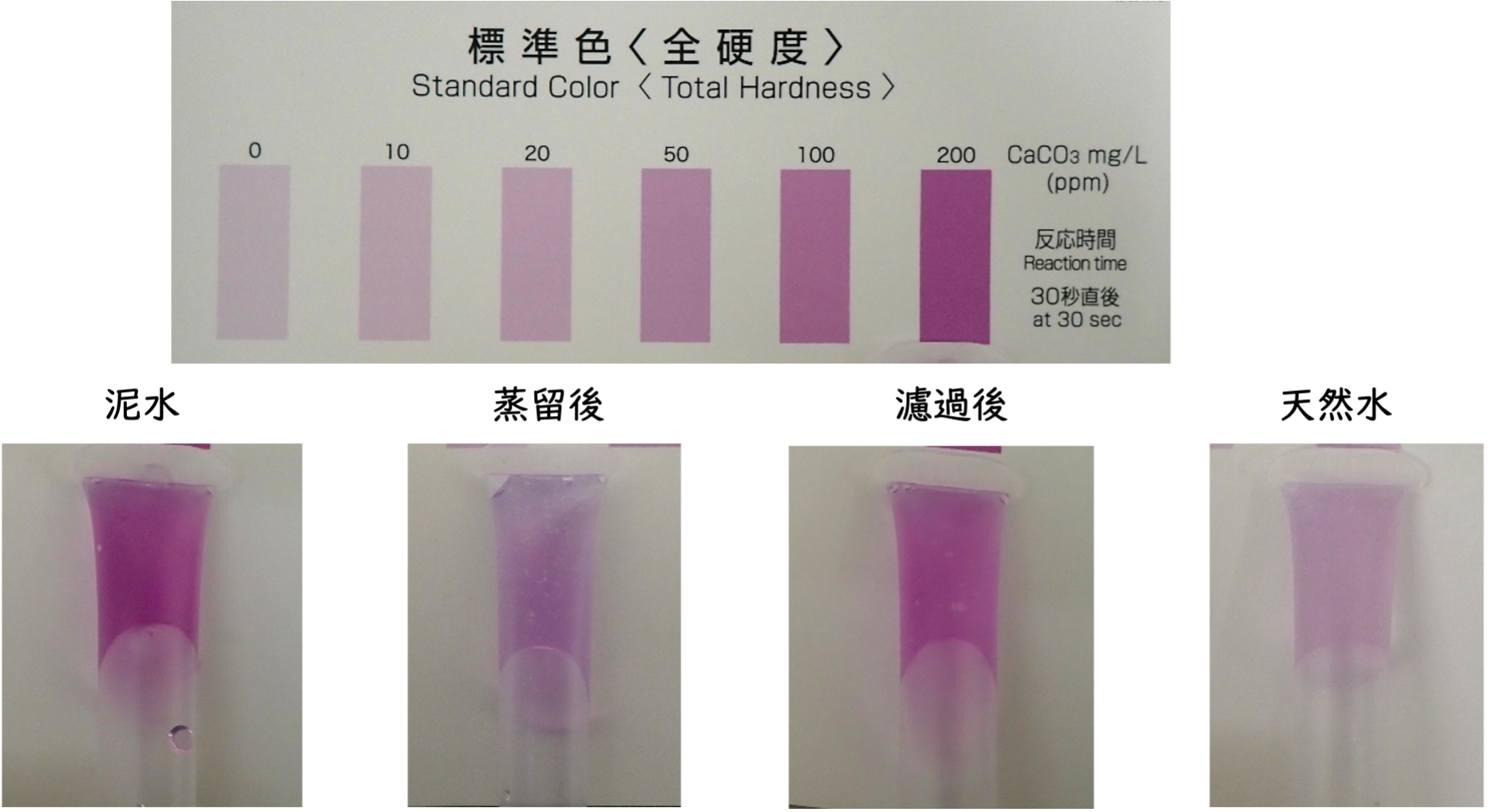

⑧全硬度

硬度とは、水中のカルシウムイオンとマグネシウムイオンの量をこれに対応する炭酸カルシウムの量に換算したもので、カルシウム硬度とマグネシウム硬度の合計量を全硬度と言います。硬度が低すぎる水は淡白でコクがなく、美味しくない感じがします。一方で硬度が高い水はまろやかさがなく、しつこい感じがします。一般的においしい水とされているのは10~100mg/Lです。

泥水は200mg/L、蒸留後の水は約30mg/L、濾過後の水は100mg/L、天然水は20mg/Lになりました。泥水以外の3種の水においては、おいしい水の範囲内でしたが、濾過後の水は天然水と比較して金属イオンがやや多く含まれており、美味しくないと感じるかもしれません。

5.まとめ

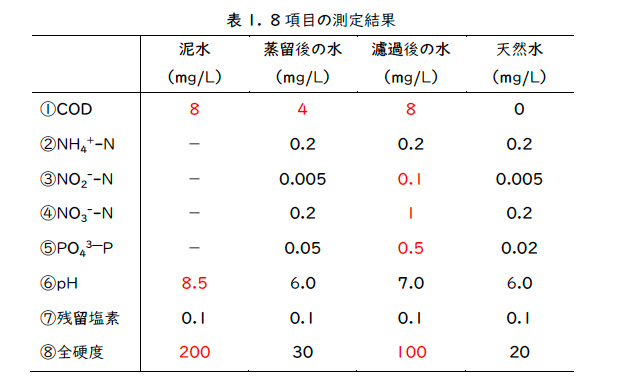

以上の測定結果を表1にまとめました。赤字は天然水の値と比較して大幅にかけ離れているものです。

表1 から、蒸留後の水において天然水より値が大きくなったのはCOD のみでした。今回測定した項目だけみるとおいしい水ではありますが、少し汚れている水ということになります。蒸留は混合物(液体+固体)のうちの液体のみが蒸発し、これが冷却水によって冷やされて液体に戻るので、

泥水を蒸留すると水のみが蒸発し、きれいな水が得られます。今回、COD が4mg/Lとなったのはパラフィンワックスによるものだと考えられ、パラフィンワックスを使用していなければ、天然水の値に近い結果になったと推測されます。

一方で濾過後の水はアンモニウム態窒素とpH、残留塩素以外の5 項目で値が大きくなるという結果が得られました。濾過は土壌の大きな物質は取り除くことができるものの、細かなものは取り除くことができないため、かなり汚れている水で飲用としては不向きという結果になりました。

今回の実験で測定できていない項目もあるため、蒸留後の水を一概に飲むことができるとは言えませんが、蒸留することによって飲料水に近づいたのではないでしょうか。また、濾過後の水は飲用としては不向きですが、手を洗うなどの生活用水として使用できるのではないでしょうか。

最後に・・・

今回の実験では八光電機らしく銅管をコイル状に成型して蒸留装置を作りましたが、100 円シ

ョップやホームセンターで購入できる身近なもの(例えば、金属ストローやチューブ類)でも代用で

きるのではないでしょうか。

注意)

今回の実験では煮沸まで行いませんでしたが、目に見えない細菌類が存在しているかもしれない

ので、いざというときには煮沸してから飲むようにしましょう。

- 1

- 2