LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 熱の実験室-新館

熱の実験室-新館

第63回 災害時にヒーターが役立つ!? ~泥水から飲料水を作ってみよう~

レッド・イエロー・ピンク 3チームが担当

第63回 災害時にヒーターが役立つ!? ~泥水から飲料水を作ってみよう~

実験実施: 2024年12月、 実験担当: チームピンク

1. はじめに

2024年始めには能登半島地震、7月には東北地方で集中豪雨、8月には宮崎県を震源とする地震により南海トラフ臨時情報が発表されました。日本に災害はつきものです。実際のところ、能登半島地震におけるライフラインの復旧に要した日数は電気が約1ヶ月、水道が約3ヶ月と電気の方が圧倒的に早く復旧しました。これは能登半島地震に限らずの話で、一般的に電気は早めの復旧が期待できますが、水道、ガスは比較的時間を要すると言われています。そのため、「電気を使ってきれいな水を作れないか?」という発想が本実験の始まりでした。

汚れた水をきれいにするといえば「蒸留」と「濾過」が思い浮かびます。八光電機には消費電力の小さいヒーターもあるので、これを使って泥水から飲料水を作れるのか実験してみました。

汚れた水をきれいにするといえば「蒸留」と「濾過」が思い浮かびます。八光電機には消費電力の小さいヒーターもあるので、これを使って泥水から飲料水を作れるのか実験してみました。

2. 用意したもの

2-1.~蒸留~

- ホットプレートDEMO HPD3535(Fig.1)

- GIVE SAFE ヒーター Lite(BCG2110)

- ・金属バケツ

- ・樹脂バケツ

- ・金属板

- ・銅管(φ14.5×1m、20cm)

- ・ゴム栓

- ・シリコーンチューブ

- 泥水

- シリコーン接着剤

- プラスチック容器

- ホットプレートDEMO

- ビーカー

2-2.~濾過~

- 泥水

- 布

- 炭

- ペーパータオル

- ペットボトル

- 砂

- 小石

2-3.~評価~

- おいしい水検査セット

- 川の水調査セット

- pH試験紙

- サントリー天然水(市販ペットボトル)

3. 実験

3-1.~蒸留~

銅管を焼鈍

↓

ホットプレートで溶かした、無色透明のパラフィンワックス(低粘度)を銅管に注いで硬化(銅管の潰れ防止のため)

↓

治具を用いて銅管をコイル状に成型(図1)

↓

銅管を温め、パラフィンワックスを出す

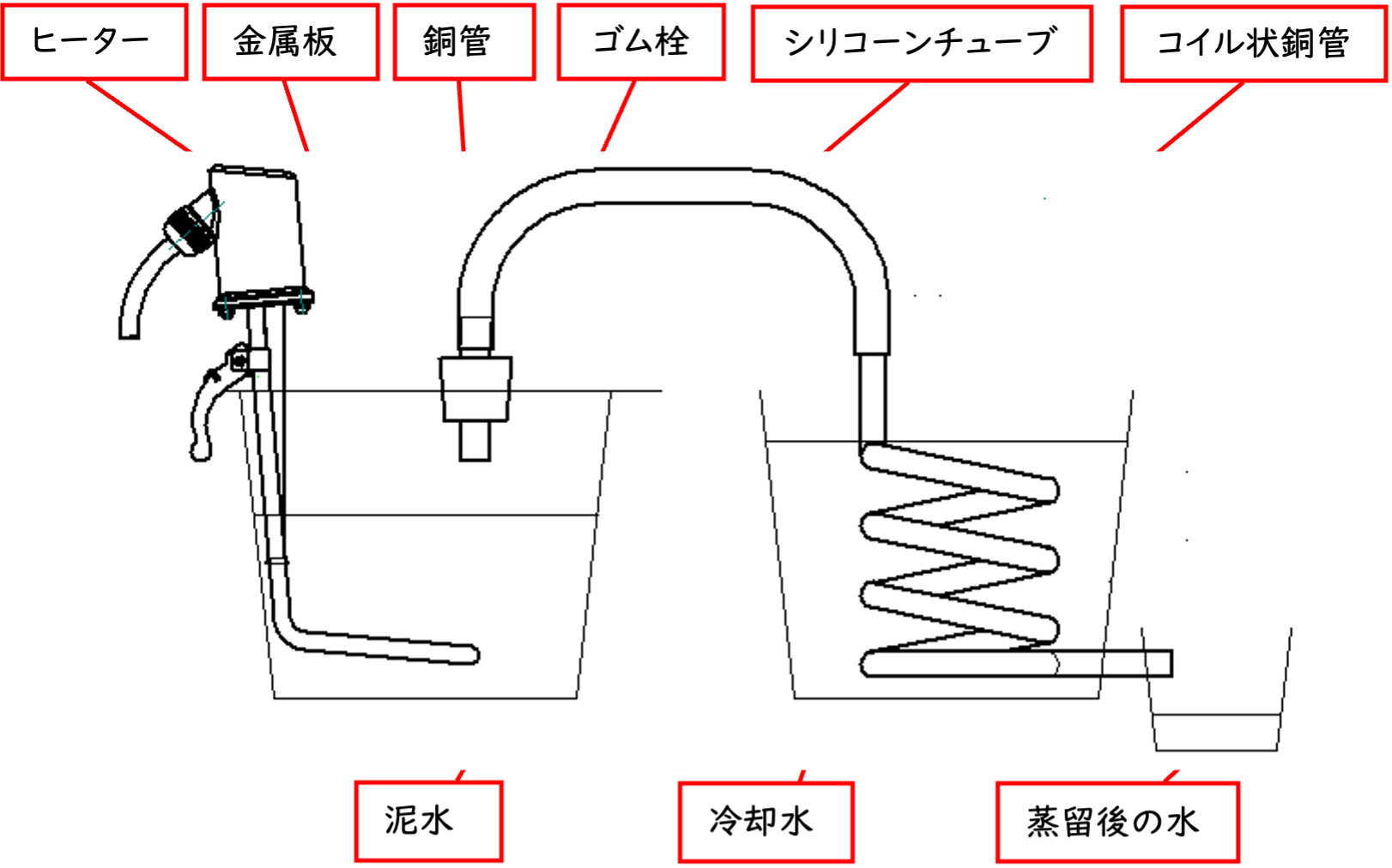

図2-1のように、2-1で用意したものを組み立て、金属バケツに泥水、樹脂バケツに冷却水を入れて蒸留装置が完成。バケツの中の様子を模式的に表すと図2-2のようになります。蒸留の仕組みとしては、ヒーターによって温められた泥水が蒸発し、水蒸気が銅管、シリコーンチューブを通ってコイル状銅管の中へ入り、これが冷却水によって冷やされて液体に戻り、樹脂バケツの下側から蒸留後の水が得られるという仕組みです。

3-2.~濾過~

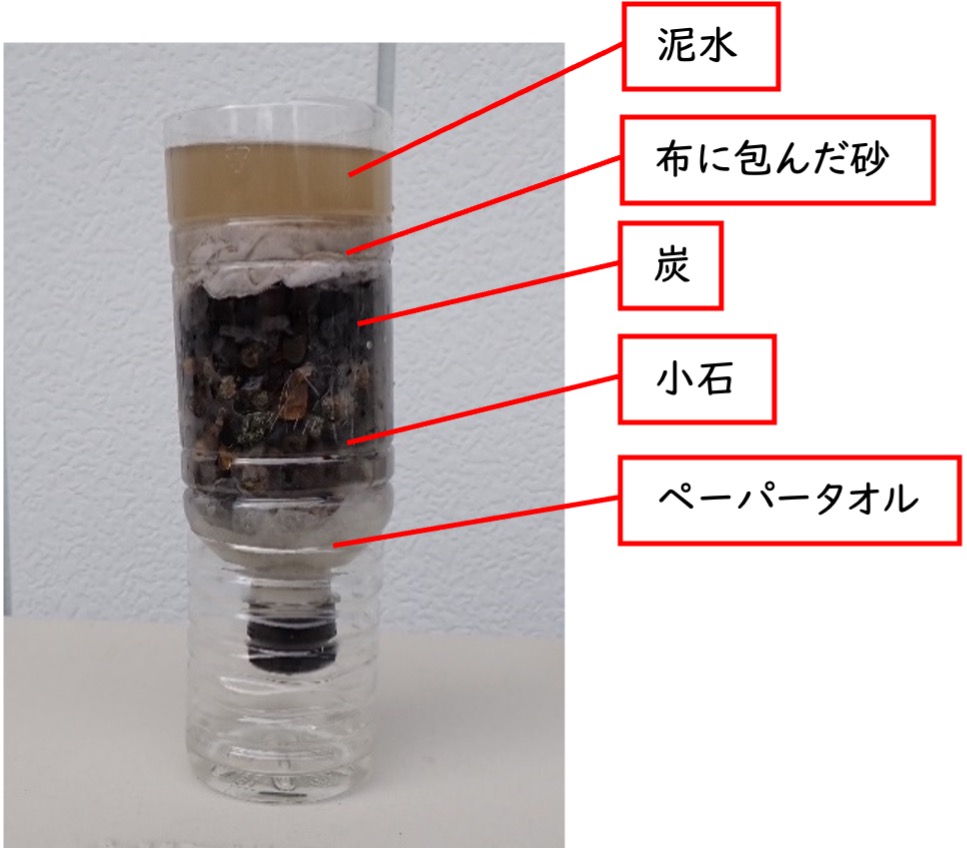

図3のように、ペットボトルの下から順にペーパータオル、小石、炭、布に包んだ砂を詰めて最後に泥水を注ぎ、濾過装置が完成。

(喜多方市水道課による「手づくりろ過器を作ってみよう」を参考にし、下からろ紙、小石、砂利、炭、砂、布の順に詰め、濾過を試みたものの、砂がろ液に混ざってしまい、うまくいかなかったため、上記のように濾過装置を変更しました。)

(喜多方市水道課による「手づくりろ過器を作ってみよう」を参考にし、下からろ紙、小石、砂利、炭、砂、布の順に詰め、濾過を試みたものの、砂がろ液に混ざってしまい、うまくいかなかったため、上記のように濾過装置を変更しました。)

3.3~評価方法~

泥水、蒸留後の水、濾過後の水、天然水それぞれにおいて以下の項目を評価

①COD (有機物による汚染物質の量)

②アンモニウム態窒素

③亜硝酸態窒素

④硝酸態窒素

⑤リン酸態リン

⑥pH

⑦残留塩素

⑧全硬度 (カルシウム、マグネシウムイオンの量)

①COD (有機物による汚染物質の量)

②アンモニウム態窒素

③亜硝酸態窒素

④硝酸態窒素

⑤リン酸態リン

⑥pH

⑦残留塩素

⑧全硬度 (カルシウム、マグネシウムイオンの量)

①~⑥は蒸留・濾過後の水に泥水の成分がどれくらい含まれているか、また、飲料水の基準を満たすか確認することを目的としています。⑦、⑧は飲料水として美味しさを測ることを目的として行いました。

- 1

- 2