LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 熱の実験室-新館

3. 測定結果

各条件と、測定した時の50℃を切るまでにかかった時間を、以下の表とグラフにまとめました。

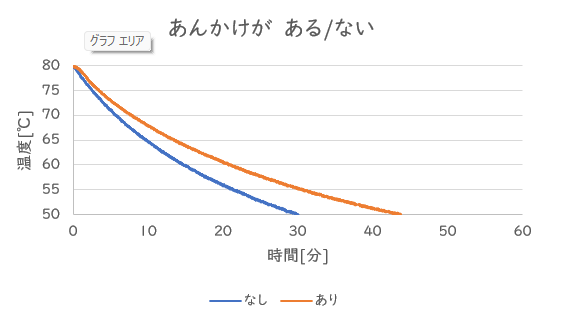

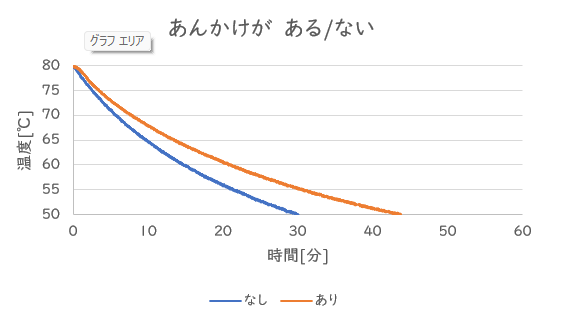

<条件1 あんかけが ある / ない>(片栗粉大さじ2であんかけを作製)

| 条件 | あんかけがある | あんかけがない |

| 50℃を切った時間 [分] | 44.7 | 30.1 |

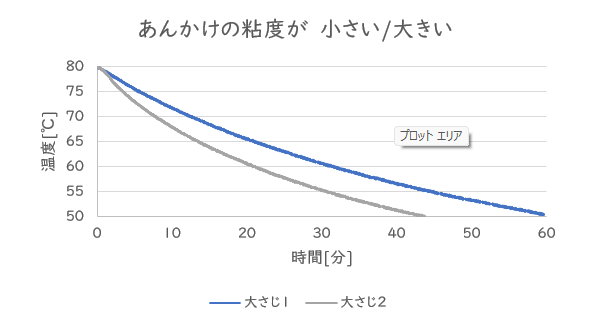

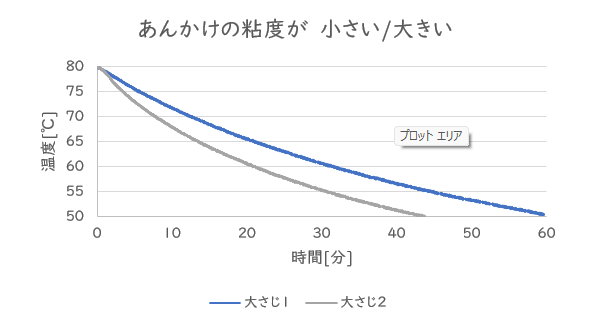

<条件2 あんかけの粘度が 小さい / 大きい>

| 条件 | 小さい(片栗粉大さじ1) | 大きい(片栗粉大さじ2) |

| 50℃を切った時間 [分] | 59.7 | 44.7 |

- 粘度が小さい方のあんかけはお湯表面に隙間なく満遍なく広がり、ストッパーの隙間からビーカーの底にあまり零れ落ちることもありませんでした。

- 粘度が大きい方のあんかけは粘度の小さいあんかけに比べてお湯表面に流しいれた時、塊となってところどころ隙間ができていました。

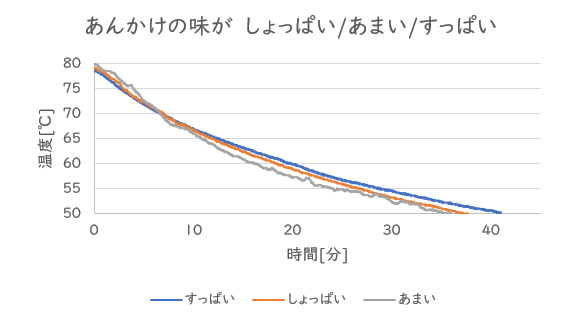

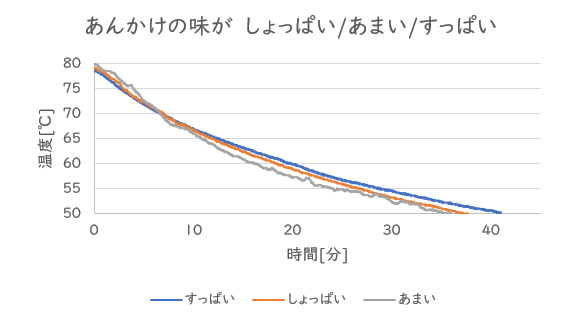

<条件3 あんかけの味が しょっぱい / あまい / すっぱい>(片栗粉大さじ2であんかけを作製)

| 条件 | しょっぱい(塩) | あまい(砂糖) | すっぱい(酢) |

| 50℃を切った時間 [分] | 37.5 | 35.9 | 41.0 |

- どの味の場合も、片栗粉大さじ1であんかけを作ると粘度が低くなってしまったため、片栗粉大さじ2で実験しました。

- しょっぱいあんかけとすっぱいあんかけは、お湯表面に流しいれた時、塊となってところどころ隙間ができていました。

- あまいあんかけのみ、滑らかなカーブのグラフになりませんでした。これはあまいあんかけの粘度が特に低く、ストッパーの隙間からビーカーの底へ、半分ほどあんかけが落ちていってしまったことが要因と考えられます。

4. 考察

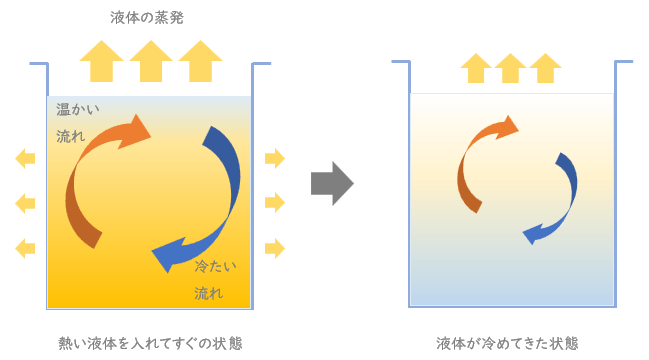

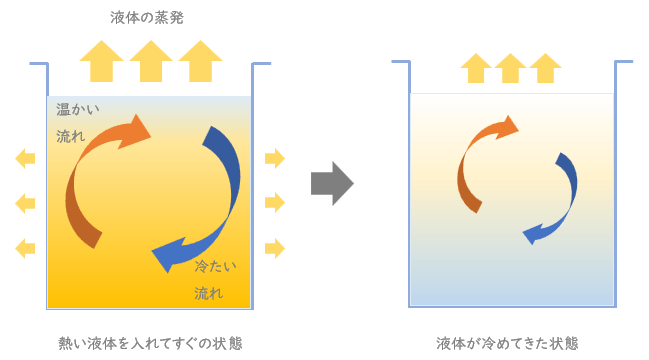

3つの条件それぞれで、お湯の冷める時間に大なり小なり差が出たことが分かりました。まず液体がどのように冷えていくのか、ビーカーとその周辺の熱の動きを図4に示しています。

図4 液体の冷え方

ビーカーに熱い液体を入れた時、液体表面の熱は蒸発によってどんどん奪われ、温度の下がった表面付近の液体がビーカーの底の方へ移動するため対流が起こります。これが継続することでビーカー内の温度が徐々に下がっていき、液体全体が冷えていきます。

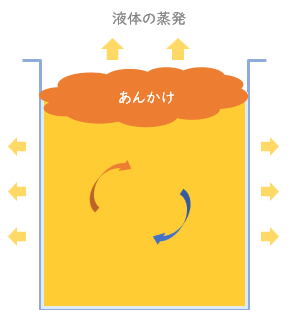

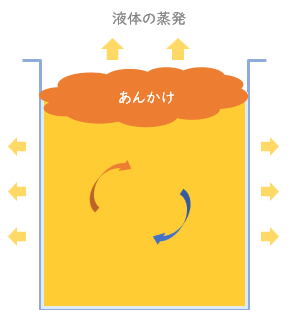

図5 あんかけの断熱イメージ

続いて液体表面にあんかけを置いたときのビーカー周辺の熱の移動について図5に示しました。

あんかけで熱い液体表面を「蓋」のように覆うことで液体が蒸発しにくくなります。するとビーカー内の対流も小さく抑えられるため、液体の冷める時間に差がついたと考えられます。

また実験から、表面を隙間なく覆うことでより中の液体を熱いまま保てるということに加えて、あんかけの粘度が低すぎると「蓋」として機能できないということが分かりました。よって今回の試験環境ではあんかけの粘度は高過ぎず低過ぎないものが理想的だと考えられます。

ただし実際器の中に麺が入っている場合は器の色んな所で小さな対流が起こって温度が下がっていくためこの実験の通りにはいかないと予想されます。ですが少なからずあんかけによる断熱の効果があることは間違いないでしょう。

図4 液体の冷え方

図5 あんかけの断熱イメージ

続いて液体表面にあんかけを置いたときのビーカー周辺の熱の移動について図5に示しました。

あんかけで熱い液体表面を「蓋」のように覆うことで液体が蒸発しにくくなります。するとビーカー内の対流も小さく抑えられるため、液体の冷める時間に差がついたと考えられます。

また実験から、表面を隙間なく覆うことでより中の液体を熱いまま保てるということに加えて、あんかけの粘度が低すぎると「蓋」として機能できないということが分かりました。よって今回の試験環境ではあんかけの粘度は高過ぎず低過ぎないものが理想的だと考えられます。

ただし実際器の中に麺が入っている場合は器の色んな所で小さな対流が起こって温度が下がっていくためこの実験の通りにはいかないと予想されます。ですが少なからずあんかけによる断熱の効果があることは間違いないでしょう。

5. 終わりに

今回色々な種類のあんかけを作って実験し、差の大小こそありましたが、どのあんかけを乗せたものもあんかけなしの状態と比べて断熱効果があることが分かりました。さらにあんかけの条件をもっと突き詰めることで、より断熱効果の高いものに出会えるかもしれません。

また、今まで何となく冷めるのが遅いな…と思っていたあんかけラーメンですが、実験してみたことで確信に変わりました。真相を知ってこれまで以上に美味しく食べられる気がします。

また、今まで何となく冷めるのが遅いな…と思っていたあんかけラーメンですが、実験してみたことで確信に変わりました。真相を知ってこれまで以上に美味しく食べられる気がします。

- 1

- 2