LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 熱の実験室-新館

熱の実験室-新館

第40回 熱電対の直列接続

5ブロックの実験メンバーが交代で担当します

第40回 熱電対の直列接続

実験実施: 2016年12月、 実験担当: 第1ブロック

熱電対を直列接続したらどうなる?

熱電対を直列接続してデータロガーに接続したら、その時に何℃を表示するのか? ってことで、やってみました。ちなみに、過去にはこんな実験がありました。 https://www.hakko.co.jp/expe/expe1301.htm

じゃあ、3本直列につないだらどうなる?

熱電対を直列接続してデータロガーに接続したら、その時に何℃を表示するのか? ってことで、やってみました。ちなみに、過去にはこんな実験がありました。 https://www.hakko.co.jp/expe/expe1301.htm

じゃあ、3本直列につないだらどうなる?

まずは、2本直列接続で実験しました。

○使用したもの

- Kタイプ熱電対(被覆熱電対、シース熱電対)

- ホットプレート(ホットプレートDEMO 型番:HHP3135)

- ビーカーと氷水

- データロガー

○実験の方法

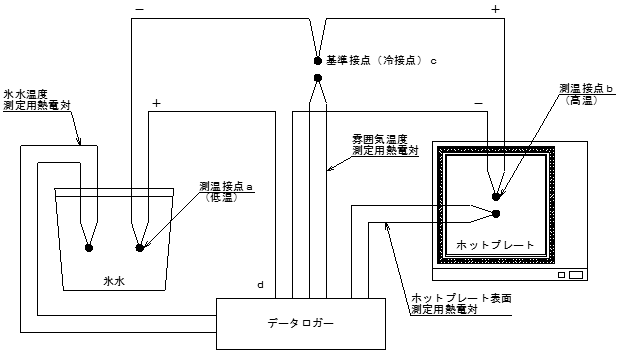

上図の様に接続しました。

低温側測温接点aを氷水の入ったビーカー、高温側測温接点bをホットプレート表面に取り付けました。そして、2本の熱電対を極性がプラス-マイナスが交互になるように直列につなぎ、データロガーと接続しました。この時のデータロガーの表示温度を記録します。低温側測温接点a、高温側測温接点bおよび基準接点(冷接点)cをそれぞれ別の熱電対を使用して温度を記録しました。

また、同じ接続条件で高温側測温接点bの温度を変化させて実験を行いました。

以下の接続条件で実験を行います。

低温側測温接点aを氷水の入ったビーカー、高温側測温接点bをホットプレート表面に取り付けました。そして、2本の熱電対を極性がプラス-マイナスが交互になるように直列につなぎ、データロガーと接続しました。この時のデータロガーの表示温度を記録します。低温側測温接点a、高温側測温接点bおよび基準接点(冷接点)cをそれぞれ別の熱電対を使用して温度を記録しました。

また、同じ接続条件で高温側測温接点bの温度を変化させて実験を行いました。

以下の接続条件で実験を行います。

表1.接続条件(熱電対2本直列接続)

| 測温接点a(低温) | 測温接点b(高温) | 基準接点(冷接点)c | d | |

| (1) | 氷水(0℃) | ホットプレート表面(50℃設定) | 雰囲気 | 雰囲気 |

| (2) | 氷水(0℃) | ホットプレート表面(100℃設定) | 雰囲気 | 雰囲気 |

○結果

測定温度は表2.のようになりました。

表2.測定結果(熱電対2本直列接続)

| 接続条件 | 測定温度 [℃] | データロガー 表示温度f [℃] |

熱起電力から 算出した表示温度g [℃] |

f - g 差 [℃] |

|||

| a | b | c | d | ||||

| (1) | 0.55 | 49.85 | 24.55 | 24.55 | 28.65 | 26.39 | 2.26 |

| (2) | 0.30 | 94.10 | 24.40 | 24.40 | 74.10 | 70.88 | 3.22 |

基準接点cの温度は、近傍の雰囲気温度dを測定し、便宜上、基準接点cと雰囲気dの温度は同じとしました。

基準接点cの温度は、近傍の雰囲気温度dを測定し、便宜上、基準接点cと雰囲気dの温度は同じとしました。接続条件(1)について熱起電力から表示温度を算出する。

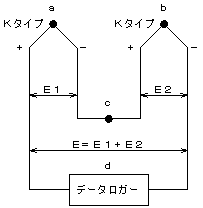

まず、測定温度a、b、c、dについてそれぞれ熱起電力に変換します。

a … 21.70 [μV]

b … 2017 [μV]

c、d … 982 [μV]

各回路の熱起電力を求めると、

b … 2017 [μV]

c、d … 982 [μV]

E1 = a - c = 21.70 - 982 = -960.3 [μV]

E2 = b - c = 2017 - 982 = 1035[μV]

これより、

E2 = b - c = 2017 - 982 = 1035[μV]

熱起電力E = E1 + E2 = (-960.3) + 1035 = 74.7 [μV]

これに基準接点温度分の熱起電力を嵩上げすると、

74.7 + 982 = 1056.7 [μV]

この結果、熱起電力から算出した表示温度は26.39 [℃]となりました。接続条件(2)についても同様に算出しました。

測定結果について、測定温度を熱起電力に換算するだけではなく、測定温度を加算減算して表示温度を求めてみました。

表3.計算結果(熱電対2本直列接続)

| 接続条件 | データロガー 表示温度f [℃] |

測定温度から 算出した表示温度h [℃] |

f - h 差[℃] |

| (1) | 28.65 | 25.85 | 2.80 |

| (2) | 74.10 | 70.00 | 4.10 |

a - c = 0.55 - 24.55 = -24.00 [℃] … (A)

b - c = 49.85 - 24.55 = 25.30 [℃] … (B)

(A) + (B) + c = (-24.00) + 25.30 + 24.55 = 25.85 [℃]

接続条件(2) についても同様に算出しました。

b - c = 49.85 - 24.55 = 25.30 [℃] … (B)

(A) + (B) + c = (-24.00) + 25.30 + 24.55 = 25.85 [℃]

- 1

- 2