熱の実験室-新館

第30回 断熱材の性能比較

5ブロックの実験メンバーが交代で担当します

実験実施: 2013年12月、 実験担当: 第1ブロック

1. はじめに

製品に使用している断熱材の熱伝導率を計測し、カタログ値と比較する。

セラミック系断熱材4種類と、鉱物系断熱材1種類、ガラスファイバー系断熱材1種類の、計6種類の熱伝導率を計測する。 |

2. 熱伝導率の計測方法

2.1 保護熱板法 (JIS A1412-1)

| 熱量一定の加熱板を同一形状の試験体で挟み込み、高温面と低温面との温度差により熱伝導率を算出する方法。保護熱板法は高温面と低温面の温度差から直接熱伝導率が算出できるが、比較的大きな試験体が必要で測定に時間がかかる。 |

図1 保護熱板法模式図 |

2.2 熱線法 (JIS R2251)

| 熱量一定の発熱線と、発熱線に密着または近傍に配置した熱電対を試験体で挟み込み、経過時間における発熱線の温度上昇特性より、熱伝導率を算出する方法。熱線法以外の非定常計測法では、熱伝導率の算出に比熱容量と密度が必要になるが、熱線法では定常法と同様に直接算出できる。 |

図2 熱線法模式図 |

3. 実験

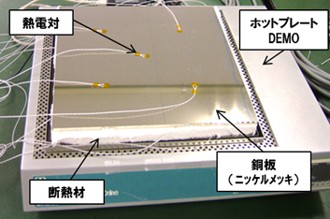

| ホットプレートDEMO IS35P(100V 1.4kW) を使用して保護熱板法を簡略化した方法で熱伝導率を計測する。 |

3.1 使用機器

- ホットプレートDEMO IS35P (型番:HHP3135, 電源:100V, 消費電力:1.4kW, 設定温度範囲:0~200℃, プレート寸法:□350,

プレート材質:A5052, プレート表面処理:硬質アルマイト)

- 銅板 (□350×t8.0, ニッケルメッキ)

- ガラス被覆φ0.2 K熱電対(デュープレックス型 熱電対許容差クラス2) 16本

- 消費電力計 (指示精度 ±(2.0% F.S.+1デジット)以内)

- データロガー (測定確度 ±0.6℃)

- 断熱材(表1参照)

断熱材はホットプレートDEMOのサイズ(□350)に合わせてカットする。セラミック(2)は□350のものが入手できなかったため□300のものを使用し、隙間をセラミック(4)で埋めて試験を行う。

|

表1 断熱材

| 断熱材 |

厚さ [mm] |

密度[kg/m3] |

| セラミック系(1) |

25 |

100 |

| セラミック系(2) |

25 |

100 |

| セラミック系(3) |

25 |

96 |

| セラミック系(4) |

25 |

128 |

| 鉱物系 |

25 |

120 |

| ガラスファイバー系 |

20 |

150 |

|

3.2 実験方法

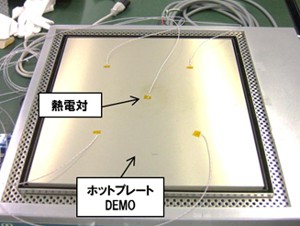

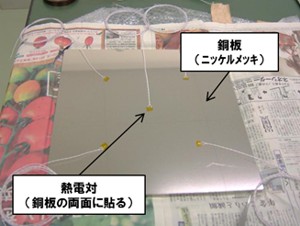

- ホットプレートDEMOの表面と、銅板の両面に、熱電対をポリイミドテープで貼り付ける。

|

|

|

| 図3 ホットプレートDEMO熱電対位置 |

図4 銅板熱電対位置 |

|

- ホットプレートDEMOの電源電線に電力測定用CTを取付ける。

- 断熱材を、ホットプレートDEMOと銅板で挟みこんだ状態で、ホットプレートDEMOを加熱し、温度測定を行う。

|

|

| 図5 試験装置外観 |

- 銅板の温度が安定してから、消費電力量が50[Wh] 積算されるまで通電を行い、その間の平均電力Q[W]と、ホットプレートDEMO表面温度と銅板断熱材側温度の温度差δT[K]より、熱伝導率λ[W/(m・K)]

を求める。断熱材に接触する銅板表面中央の計測温度を代表温度として計算する。d:断熱材厚み寸法[m]、S:ホットプレートの面積[m2] (=銅板の面積)

|

|

- ホットプレートDEMOの設定温度は200℃、300℃とする。ホットプレートDEMO IS35P の設定温度範囲は0~200℃のため、300℃については温調器の設定を変えて行う。

|

|