LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 元祖 熱の実験室

● 実験結果

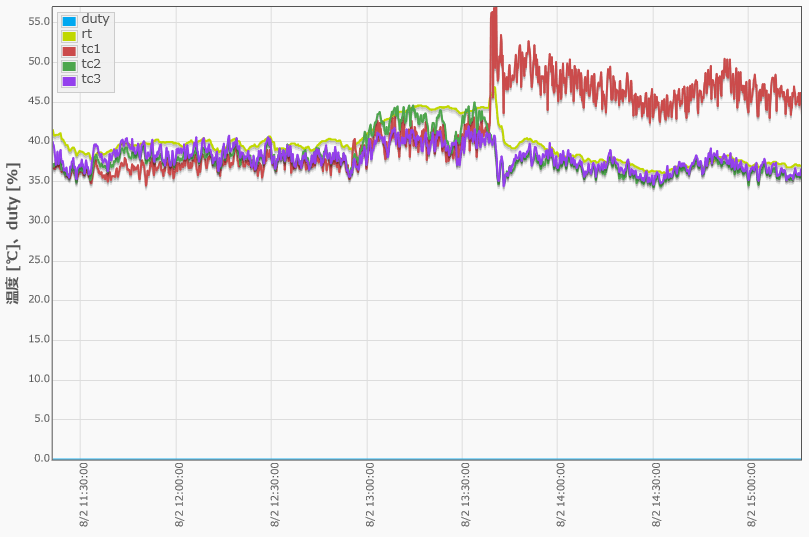

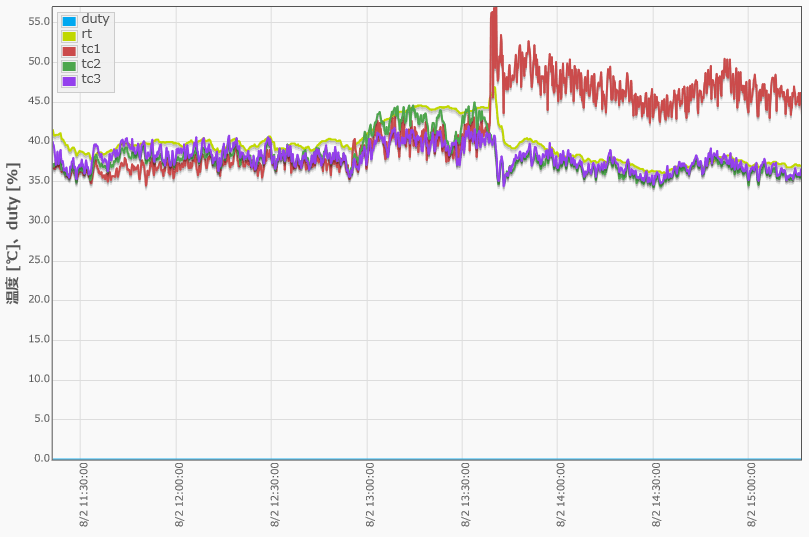

測定した温度の全体は、下のグラフの通りです。

詳細は、このグラフを見てください。使用していないdutyを書き換え、正常の間は30、トラブル発生中(吹き飛んだ間と復旧作業の間)は60としています。

下は、撮影した画像をつなげてパラパラ動画にしたものです。中間の茶色にぼけたところは、吹き飛んでカメラが段ボール箱の内側を撮影していた部分です。今回の実験で画像は必要ありませんが、実験中のトラブル状況を確認するのに役立ちました。

rt: 測定用基板、tc1: 1.5m(吹き飛んだ後は地面)、tc2: 0.7m、tc3: 0.3m

途中で、実験器具全体が強風で吹き飛んでしまいました。13:38頃、実験場所に行って発見しましたが、撮影画像を見ると、12:51はOKで、次の13:01がNGなので、この間に吹き飛んだようです。温度変化を見ると、12:54頃、急に温度が下がったときが、吹き飛んだ強風のようです。1.5mのtc1は、カバーした紙が飛んで行ってしまい。短時間での復旧が困難なので、地面に置いて小石を載せ、地面の温度測定としました。

詳細は、このグラフを見てください。使用していないdutyを書き換え、正常の間は30、トラブル発生中(吹き飛んだ間と復旧作業の間)は60としています。

下は、撮影した画像をつなげてパラパラ動画にしたものです。中間の茶色にぼけたところは、吹き飛んでカメラが段ボール箱の内側を撮影していた部分です。今回の実験で画像は必要ありませんが、実験中のトラブル状況を確認するのに役立ちました。

● 温度の考察

当初の目的である、地上からの高さによる温度の違いを見るため、トラブル前の、12:50までのデータから集計します。

この日のアメダスの最高気温は、長野:34.4℃(12:12)、上田:36.0℃(12:08)でした。実験場所は、長野のアメダスから20.9km、上田のアメダスから13.0kmですが、1.5mの最高温度40.2℃というのは、日向にいると、発表されている気温より5℃くらい高い暑さ、と考えて良いと思います。

地面に近い方が、1.5mの高さより温度が高くなりました。けれども、0.7mで +0.86℃、0.3mで +1.27℃と、大きな差ではありませんでした。地面の温度は、13:43以後の tc1測定値のように10℃くらい高いので、地面に近いと高くなりますが、たぶん、無風なら温度差がもっと大きくなったのだろうと思います。11:40前後は、0.3mで3℃くらいの温度差があり、12:30過ぎるとほとんど差がなくなっているのは、風速の違いが大きいはずです。風速に違いあると思われる、2つの時間帯を比較すると、下のようになり、温度差が明らかに違います。

温度測定値は、風と日光によりかなり激しく変動します。高温の地面や建物で加熱された空気、上の方からの空気など、まだらに存在しているようです。1.5mの高さより温度が低くなる場合もありました。

日光の影響も大きいです。薄い雲が日光を少し弱めたと感じたら、即座に温度低下します。

| 1.5mの温度 | 0.7mの温度 | 0.3mの温度 | 0.7mの温度差 (0.7m -1.5m) |

0.3mの温度差 (0.3m - 1.5m) |

|

| 平均[℃] | 36.99 | 37.85 | 38.26 | 0.86 | 1.27 |

| 最高[℃] | 40.2 | 40.4 | 40.8 | 2.8 | 3.6 |

| 最低[℃] | 34.5 | 34.9 | 35.3 | -2.2 | -2.5 |

地面に近い方が、1.5mの高さより温度が高くなりました。けれども、0.7mで +0.86℃、0.3mで +1.27℃と、大きな差ではありませんでした。地面の温度は、13:43以後の tc1測定値のように10℃くらい高いので、地面に近いと高くなりますが、たぶん、無風なら温度差がもっと大きくなったのだろうと思います。11:40前後は、0.3mで3℃くらいの温度差があり、12:30過ぎるとほとんど差がなくなっているのは、風速の違いが大きいはずです。風速に違いあると思われる、2つの時間帯を比較すると、下のようになり、温度差が明らかに違います。

| 1.5mの温度 | 0.7mの温度 | 0.3mの温度 | 0.7mの温度差 (0.7m -1.5m) |

0.3mの温度差 (0.3m - 1.5m) |

|

| 11:35~11:45 平均[℃] | 36.24 | 37.73 | 38.74 | 1.49 | 2.50 |

| 12:30~12:40 平均[℃] | 37.45 | 38.03 | 38.00 | 0.58 | 0.55 |

● まとめ

Raspberry Piを使用した測定で、ネットワーク無接続(電源もない)をやってみました。もちろん、ネットワーク経由で、遠隔地でもリアルタイムに確認できた方が便利ですが、それができない場合もあります。その場合でも、スマートフォンで接続して操作できるのは、かなり便利です。カメラを付けておくと、今回のトラブルのように、役に立つ場合があります。

気温というのは、けっこう変動が激しいことがわかりました。アメダスでの最高気温というのが、どの程度瞬間的なのかわかりませんが、数分の、少し長い時間の平均値の方が、実際の暑さと合っているのではないかと思います。また、空気の温度に日光の強さを加えた値なら、暑さをもっと適切に表現できるはずです。

気温というのは、けっこう変動が激しいことがわかりました。アメダスでの最高気温というのが、どの程度瞬間的なのかわかりませんが、数分の、少し長い時間の平均値の方が、実際の暑さと合っているのではないかと思います。また、空気の温度に日光の強さを加えた値なら、暑さをもっと適切に表現できるはずです。

- 1

- 2