LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 元祖 熱の実験室

元祖 [熱の実験室] 第3回 - 水中ヒーターの限界を見る「熱の実験室」のコーナーでは、熱を利用した身近な実験を行なっています。 第3回(1997年10月)の実験 第2回の実験で、水を加熱するヒーターの表面ワット密度を、48.4W/cm2 まで上げました。このとき、激しい沸騰でガラスビーカーから水が飛び散り、それ以上の高いワット密度にすることができませんでした。

ワット密度が 100W/cm2 を大きく超え、ヒーター表面が蒸気に覆われると、どのようになるのでしょうか? 今回は、これを実験してみることにしました。 伝熱工学の教科書には、下のようなグラフがあります。熱源(φ0.14の白金線と記載された教科書があります)の温度と水の飽和温度の差を横軸(Δt

[℃])とし、熱源から水へ伝わる熱量を縦軸(放熱量[W/cm2])としたものです。

電気ヒーターの場合には、発生する熱量が一定ですから、容量を上げていくことは、グラフの縦軸の下から上に向かって変化させることになります。そのため、Δtが20℃から右側の凹部は確認されず、100/cm2 を少し超えると、膜沸騰(熱源が蒸気の膜に覆われる状態)により、ヒーターの温度は急激に Δtが20℃ → 1000℃のところまで上昇すると思われます。  これは、120℃くらいのヒーター表面温度が、一気に1100℃まで上昇するということです。このとき、どのような現象が見られるのでしょうか。

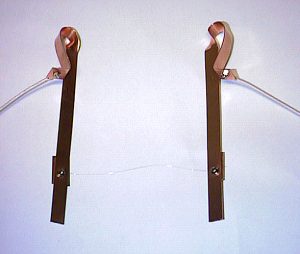

● 実験実施日:1997年10月16日● 実験の方法

|