TECHNICAL INFORMATION技術情報

![]() … その1

… その1

| 1999年4月の春の一日、杏の花咲く長野を技術ジャーナリストの八木原 一郎氏が訪れ、八光の電気炉について、取材してゆきました。取材に応じたのは八光のエンジニアの綿井 尚志です。その内容を特に許可を得てホームページに載せました。 |  |

| 登 場 人 物 |

八木原 一郎 技術ジャーナリスト 技術雑誌などに執筆している |

綿井 尚志 八光のエンジニア 設計から設置、メンテナンスまで、電気炉に関わってきた |

| 尚志: | 東京から遠路ご苦労さまです。 |

| 一郎: | いやいや新幹線の時代ですから、そんなに遠くありませんよ。今朝、東京駅で長野新幹線に乗って2時間で着きました。それに、車窓から見る杏の花が丁度見頃で、花の取材に切りかえようかと思った位です。 |

| 尚志: | お花のほうは後でご案内しますから、よろしくお願いします。なにしろ張り切って、朝からお待ちしていたのですから。 |

| 一郎: | 冗談、冗談、ところで、今まで八光では電気炉を何台作りましたか? |

| 尚志: | 電気炉の製造を始めてから今まで約15年間で、600台くらい作りました。 |

| 一郎: | それはたいへんな数ですね。 |

| 尚志: | その通りです。(「わっけないっすよ」と内心思っている。) |

| 一郎: | その中で思い出深いものを3点上げるとしたら何でしょう? |

| 尚志: | そうですねぇ(遠い目をしながら・・・)。まず第1番目はS社向けの「シリコーン加硫炉」、次いでM社向けの「バッテリーケースの印刷乾燥炉」、そしてT社向けの「魚焼き用遠赤外線炉」の3点ですかねぇ。 |

| 一郎: | 第1番目に上げられたS社の炉はなぜ思い出深いのですか? |

| 尚志: | シビアな温度管理ができる炉を作ったことと、大ヒットになり、たくさんの台数が出たことですね。 |

| 一郎: | シビアな温度管理とはどのくらいですか? |

| 尚志: | ワーク温度で200℃±2.5℃をクリアできました。 |

| 一郎: | どんな形をした炉なんですか? |

| 尚志: | コンベアタイプで、遠赤外線ヒーターによる天井加熱タイプです。 |

コンベアタイプの炉 |

| 一郎: | どうして200℃±2.5℃に管理できたのですか? |

| 尚志: | 八光の「バランスヒーター」を使ったからです。 |

| 一郎: | 「バランスヒーター」って何ですか? |

| 尚志: | 1本のヒーターの中を6分割して、温度コントロールをするようにしたヒーターです。 |

| 一郎: | なぜ「バランスヒーター」と言うんですか? |

| 尚志: | 温度がバランス良く保たれるからです。1本のヒーターでは、どうしても炉の端の方で熱が逃げてしまって、温度が下がり、不良の製品ができてしまうのです。 |

| 一郎: | なるほど。それで良品率が飛躍的に上がったのですね? |

| 尚志: | そうです。おかげでお客様に大変好評頂きまして、たくさんの台数を作りました。 |

| 一郎: | M社の炉はたしか・・・縦型の炉でしたよね? |

| 尚志: | そうなんですよ八木原さん!! ワーク1個が10分間炉内に入っているのですが、ワークの大きさが幅500㎜、長さ200㎜、高さ250㎜ありますから、横型のコンベア炉では非常に大きなものになってしまい、かなりのスペースが必要になってしまいます。そこでお客様と相談して、設置場所を考えて縦型にして成功しました。 |

| 一郎: | 縦型の炉ではワークの搬送はどんな機構で行うのですか? |

縦型の炉 |

|

| 尚志: | 言わば、回転式立体駐車場を炉の中に入れたようなものですね。それでワークの搬送を行います。 |

| 一郎: | 高さはどのくらいあるのですか? |

| 尚志: | 4.2mというかなりの高さです。 |

| 一郎: | 大きな炉ですね。苦労された点は何ですか? |

| 尚志: | 熱が上部に上昇し、天井に近付くに従って炉内の温度が高くなり、全体の温度バランスを取るのに苦労 しましたね。 |

| 一郎: | ほう、どうやって解決したのですか? |

| 尚志: | ヒーターの配列を変えたり、送風ファンにより上部の熱を下へ循環させるようにして温度バランスを取りました。 |

| 一郎: | なかなかやりますね~。 |

| 尚志: | いや~、それほどでもないです。(胸を張る。) |

| 一郎: | 魚焼き用の炉を上げられたということは、食品関係の炉もやるんですね? |

| 尚志: | はい、先ほど申しましたT社向けの「魚焼き用遠赤外線炉」のほかにも「ピザ焼き炉」、「削り節の材料の軟化炉」、「せんべい焼き炉」、「麩のオーブン」など、いくつも作りました。 |

| 一郎: | その中で「魚焼き用遠赤外線炉」が思い出深いとのことですが、魚って炉で上手く焼けるのですか? |

| 尚志: | 遠赤外線で焼くので非常に良く焼け、しかもガスで焼いたものに比べ魚の脂分が燃えくく、魚の内部に脂が残り易いので、非常においしい焼き上がりになります。ただ、困ったのが火で焼いたように焦げ目が付かないことです。 |

| 一郎: | 焦げ目はなぜ必要なのですか? |

| 尚志: | 「日本料理は目で食わせる。」と言われるように、見た目でおいしく感じさせるために焦げ目が必要なんですね。 |

| 一郎: | 遠赤外線で焼くとなぜ焦げ目が付かないんですか? |

| 尚志: | 魚は遠赤外線の吸収が良いため、焦げ目ができる前に内部まで焼けてしまうからではないでしょうか。 |

| 一郎: | 焦げ目がないと焼けているかいないかもわかりにくいですね。どうやって解決しましたか? |

| 尚志: | この炉もコンベア式で、上下から遠赤外線ヒーターで魚を焼くのですが、最後の工程に焦げ目を付けるための、ガスのシュバンクバーナーを取り付け、それにより焦げ目を付けるようにしました。メインは遠赤外線で魚の旨みを逃がさず焼き上げ、最後の仕上げに表面だけガスであぶって焦げ目を付けるという「ハイブリッドタイプ」の炉にしたことが成功の要因です。 |

| 一郎: | それはすばらしいですね。その他に「魚焼き用」としての特徴はありますか? |

| 尚志: | そうですね。やはりどうしても魚の脂分が炉内に付いてしまい、コンベア部分、ヒーターなどが汚れてしまいます。そうなると本来の性能を発揮できませんので、定期的に保守・点検が必要となります。そこでメンテナンス契約を頂いて定期的に保守・点検を実施し、とても快調にご使用頂いております。 |

| 一郎: | メンテナンスとなると炉を停止させてやらないとなりませんね? |

| 尚志: | そうです。ですから、お客様の休業日、だいたい土曜、日曜になりますが、その日に出張してメンテナンスをさせて頂くということになります。 |

| 一郎: | なかなか大変ですね。 |

| 尚志: | 性能の良い炉を売るだけでなく、アフターサービスも完璧を心がけています。(はっはっはっはっー) |

食品工場内に設置された炉 |

| 一郎: | 今までのお話の中では「コンベア式」、「縦型」が出てきましたが、その他に「バッチ炉」というのもあるということですが・・・。 |

| 尚志: | はい。たとえば非常に大きなものを熱処理するとか、小さなものを一度に大量に時間をかけて熱処理するとかの場合に使われます。コンベア式に比べコストが安いことがメリットですが、扉の開閉時に熱が外に逃げてしまうのが欠点です。 |

| 一郎: | 具体的にどのような用途に作られましたか? |

| 尚志: | 大きなモーターの巻線にワニスを含浸させたものを、硬化させるための炉を作りました。 |

| 一郎: | それはどのような構造ですか? |

| 尚志: | 炉体は内壁と外壁を持つ2重構造で、その間にフィンヒーターを入れ、プロペラファンで炉内の空気を攪拌して、フィンヒーターに当たった空気が熱風となって炉内を加熱するという構造です。 |

| 一郎: | フィンヒーターとはどういうヒーターですか? |

| 尚志: | 棒状のヒーターの周りに、薄い金属板をぐるぐる螺旋状に巻き付けたヒーターです。これにより表面積が増え、熱交換率が良くなるのです。 |

| 一郎: | ダクトヒーターの熱源にも使われているものですね? |

| 尚志: | そうです。よくご存知じゃないですか。 |

| 一郎: | その他に特徴はありますか? |

| 尚志: | ワークの形状から、当初は天井部から熱風を吹き降ろす構造を考えていたのですが、お客様の設置スペースの関係からファンを上部に取付けることができなくなりました。そこで2台のファンを炉の左右の側面の上側に付け、ワーク上部の左右から熱風を吹き付けるようにして上手くいきました。 |

| 一郎: | ワークが大きいということですが、どうやって炉に入れたり出したりするのですか? |

| 尚志: | 直径2mくらい、高さ50cmくらいのものを、5段くらい積み重ねて熱処理するのですが、炉への出し入れは、炉の観音扉を開けて、台車に載せたまま台車ごと炉内に入れて熱処理します。終ったらそのまま取り出します。台車が出入りしやすいように、炉の据付け後に炉の床面と、お客様の工場の床面とが同一面になるように調整しました。 |

| 一郎: | 現地で工事をやられたわけですね? |

| 尚志: | そうです。結構手間がかかりました。 |

| 一郎: | 小さなワークの加熱の具体例を教えてください。 |

| 尚志: | 樹脂製小型部品の塗装乾燥用の炉を作りました。 |

| 一郎: | さきほどのモーター巻線ワニス硬化用の炉とどのように違うのですか? |

| 尚志: | ワークが小さく、パレットに入っており、それを7段重ねて2台の台車ごと炉内に入るのですが、まず処理温度が前者の120℃に比べてMAX60℃と低い温度です。さらに、熱風がワークにかかりやすいように天井部から温風を吹き付けるようにしました。 |

| 一郎: | ワークの出し入れは同じ方法ですか? |

| 尚志: | 基本的には同じです。ただ、こちらの方がワークの重量が軽いので、炉の床面を工場の床面と同一面にすることはせず、出入り口にスロープを付けて台車を出し入れしやすくしました。炉の床面もある程度の厚みが取れたので、断熱的にも強度的にも安定した炉となりました。 |

| 一郎: | なるほど。その他に「バッチ炉」で八光ならではということはありますか? |

| 尚志: | 最近「熱風発生機」を製品化しましたが、炉の熱源としてこの「熱風発生機」を使用し始めたことです。 |

| 一郎: | どのように「熱風発生機」を熱源として使うのですか? |

| 尚志: | 炉体の外、大体はスペースに余裕のある炉の天井部に「熱風発生機」を載せて、耐熱フレキシブルホースなどで熱風を炉内に送り、循環させて使います。 |

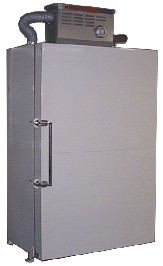

| 「熱風発生機」 を使用したバッチ炉 →  |

|

| 一郎: | 「熱風発生機」を使うメリットは何でしょうか? |

| 尚志: | まず第1に熱源と送風機部分を炉外に出すことにより、炉の大きさがワークの大きさのみで決まるため、コンパクトになり、炉体の構造もシンプルになります。さらに、炉内にファンを入れるよりも「熱風発生機」のブロワの方がより大量の熱風を送ることができます。また、コントローラーを炉と離れた場所に置くことや、既設の制御盤などから制御することも可能です。 |

| 一郎: | メンテナンス上もメリットはありますね? |

| 尚志: | そうですね。熱源と送風部が炉の外にありますので、メンテナンスはしやすくなります。また、メンテナンス中でも、別の「熱風発生機」を接続しておくことにより、炉の運転を止めずにメンテナンスができます。場合によっては「熱風発生機」を八光に持ち帰ってメンテナンスすることもできます。 |

| 一郎: | 逆にデメリットは何でしょう? |

| 尚志: | 熱風発生機」を循環加熱運転する時の最大使用温度が230℃ということでしょうか。でもファンで炉内の空気を攪拌させる場合でもベアリングの耐熱温度で制約されてしまいますが・・・・。 |

次回につづく・・・

ホームページご覧のみなさまへ。八光の電気炉に関し、「ここが聞きたい!!」と思われることがございましたら、どんどんご質問、ご意見をお寄せください。