LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 熱の実験室-新館

|

熱の実験室-新館

新館は、4人の若手メンバーが交代で担当します

第3回 熱電対電池を作ろう 2種類の異種の金属を接続し、温度差が生じると、温度差に比例した起電力が生じる、という効果があります。これはゼーベック効果と呼ばれています。この効果を発電モジュールとして使用することが可能です。

また2種類の異種の金属を接続し、直流電流を流すと、ゼーベック効果の逆の現象が起きます。片方の接点が吸熱し(冷却される)、もう片方の接点は放熱します(加熱されます)。この効果はペルチェ効果と呼ばれており、冷却装置などに利用されています。 この2つの効果は表裏一体の法則で、合わせて熱電効果と呼ばれています。熱電効果を利用し、冷却や発電を行うためのモジュールを、ペルチェ素子といいます。

実験実施: 2004年11月

● 実験内容 今回の実験は、熱電対でペルチェ素子を作ります。

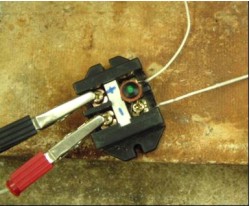

熱電効果を利用したものの中で、一番身近(?)なものは熱電対です。熱電対は、ゼーベック効果により発生した起電力によって、温度を測定するものです。今回は、その起電力を利用して、熱電対で電池を作り、LEDを点けることに挑戦します。 また、熱電対に電流を流し、ペルチェ効果のクーラーも作ってみたいと思います。 ● 実験1 熱電対電池でLEDを点ける実験準備 熱電対の起電力はそれほど大きくありません。LEDは定格電圧が2V前後のものが多いので、熱電対電池の起電力も2Vを目指します。

今回使用するJIS Kタイプ熱電対の起電力は、温度差1℃で約40μV(=4×10-5V)です。起電力を大きくするためには、 1. 接点の温度差を大きくする。 2. 熱電対を直列に何本もつなげる。 3. ゼーベック係数の高い物を用いる。 今回はJIS Kタイプ熱電対を使用する、と決めたので、1と2で対応します。温度差を500℃つけるとして、熱電対を100本直列につなげると、目標の2Vになります。

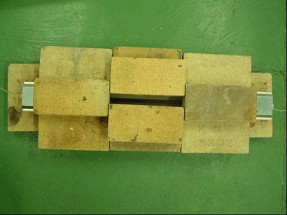

次に、500℃の温度差をつけるために、簡単な炉を作成します。炉は、熱源にハイレックスヒーターを用い、耐熱レンガで囲んだ簡単なものです。

実験開始

LEDが点かない原因

|

||||||||||||||||||||||