LABORATORY熱の実験室

- 熱の実験室

- 元祖 熱の実験室

● 遠心分離たまご 1回目 実験に使用したたまごの直径は46mmで、これが3000rpmで回ると、2270[m/s2] = 231[G]というすごい加速度が加わっていることになります。温度を上げると割れるのが心配ですが、熱風だと、お湯に入れる場合より、たまごに熱が伝わりにくいので、高めの温度にしないと時間がかかると思います。1回目は適当に、熱風発生機の温度設定は120℃、加熱時間は40分にしました。

加熱中、たまごの近くの空気の温度を熱電対で測定すると、約83℃でした。これならちょうど良さそうと思い、40分で加熱をやめ、たまごを取り出しました。殻に異常はなく、割れはありませんでした。たまごは、熱くて触れない、というほどではなく、殻を割ると、固まっていない白身が出てきました。黄身は全く固まっていません。

食べてみると、心なしか少し濃厚になっている感じです。熱風で乾燥しているのかもしれません。

● 遠心分離たまご 2回目 熱風発生機の温度設定を130℃に上げ、加熱時間を60分にして、再度行ないました。

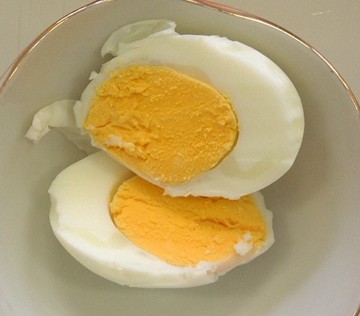

加熱中の、たまごの近くの空気の温度は、約93℃になっていました。加熱を終え、金属パイプから取り出そうとしましたが、びくともしません。たまごが少し膨らんでしまったようです。エアーで冷やすと少し動くようになったので、殻に粘着テープを貼って引っ張り、ようやく取り出すことができました。 取り出したたまごの表面は、茶色く焦げた跡があり、たまごに巻いた紙にも色が付いていました。たまごの中身が、遠心力で殻を通してにじみ出てきたようです。おそらく、茶色くなっていない部分もにじみ出ているのでしょうが、その部分は殻と金属パイプの間が空いているので飛び散ってしまい、隙間がない中心部分だけ着色したのだと思います。 殻を割ると、今度は完全に固まっていました。乾燥しているためか、殻がむきにくいし、殻の下の膜(卵殻膜)がまるで取れません。

卵殻膜が付いたまま、タテに半分に切ってみると、黄身はたまごのとがった側(回転時に下側)に寄っていますが、比重の違いで黄身が遠心力の方向に片寄るようなことはありませんでした。静止しているときは、カラザ(黄身に付いた白いひものような部分)が黄身を真ん中に吊っているのですが、遠心力でカラザの役割に異常を来たして、黄身が下(とがった側)に落ちたのかもしれません。

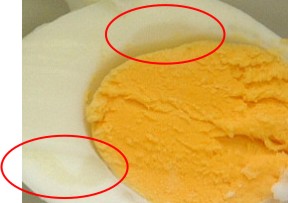

一見、少し干からびたゆでたまごですが、良く見ると、白身に分離が確認できました。

白身がどのように分離したのか? わかりませんが、遠心力の影響があったことは確かだと思います。

食べてみると、見た目通りの干からびたゆでたまごです。白身から剥がすことができない卵殻膜が固くしっかりしており、味が濃い感じがしました。 ● 遠心分離たまご 3回目の途中まで

|