実験実施:2025年 実験担当:チームレッド

1.はじめに

私たちは常日頃から音と共に生活しており、一度は不快に思う音(騒音)に遭遇したことがあると思います。例えば、黒板を引っ掻くような高い音や、電車が通る大きな音など様々あります。特に85dBを超える大きな音を聞き続けると、聴覚障害のリスクが高まると言われています。85dBは、実際の音に例えると、ゲームセンター店内くらいの大きい音です。

弊社の熱風発生機という製品には送風機が組み込まれており、ヒーター容量15kW以上のサイズになると送風機単体で90dB以上の騒音が発生してしまいます。その騒音値を下げるべく、消音効果があるとされる「サイレンサー」に着目してみました。

今回は、サイレンサーなどのオプション部品を取り付けることで、熱風発生機の騒音をどれだけ小さくできるか確認してみたいと思います。

2.使用器具

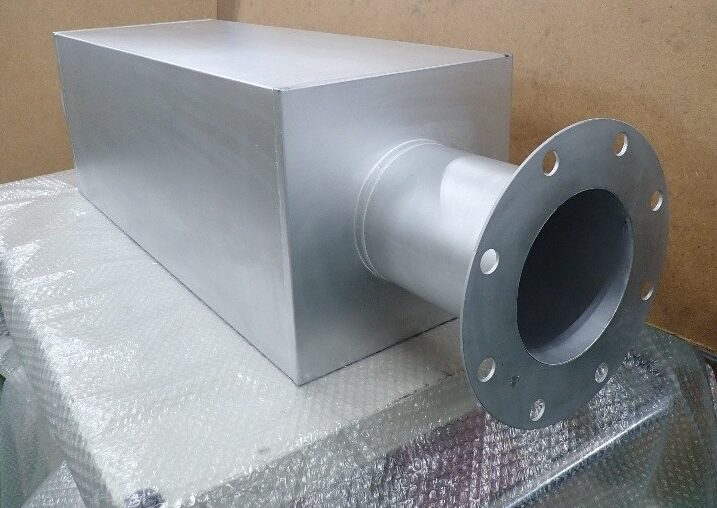

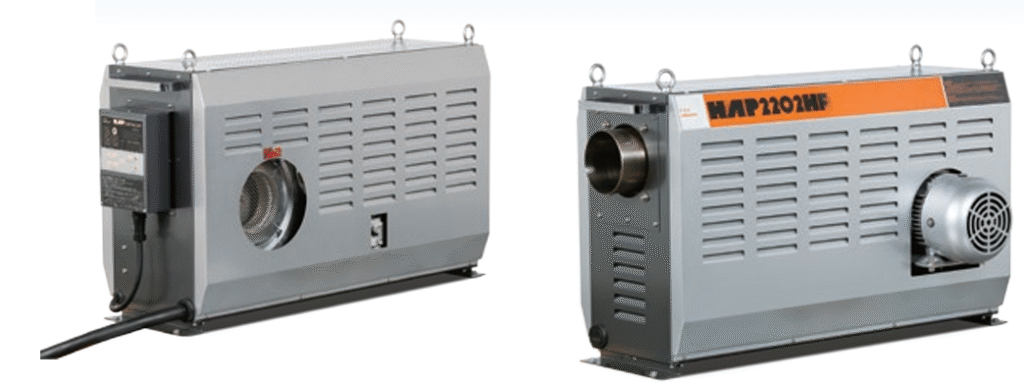

· 熱風発生機 HAP2202HF 八光電機(図2.1)

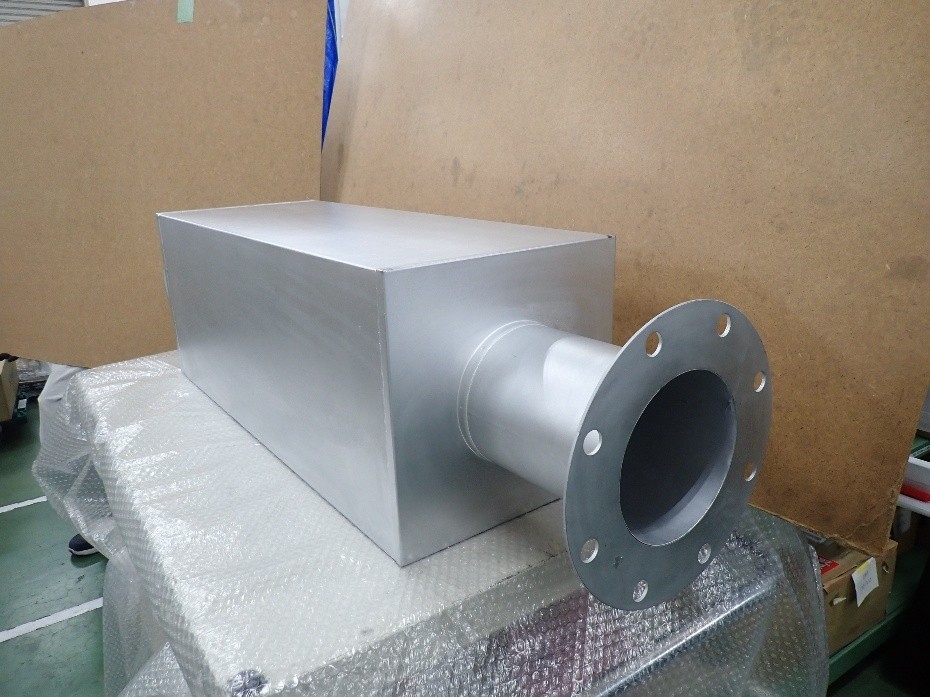

· サイレンサー K社製作品(図2.2)

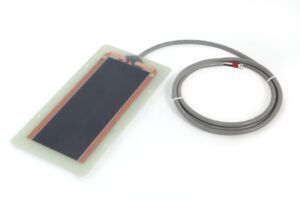

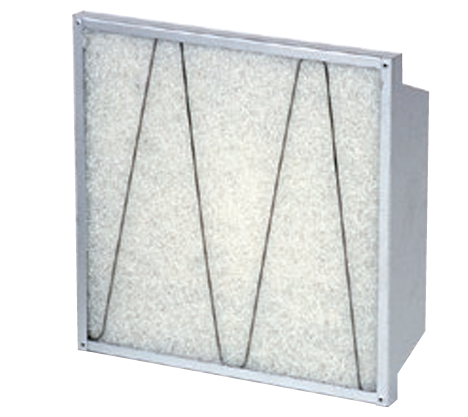

· 吸入口フィルター PFF0125 八光電機(図2.3)

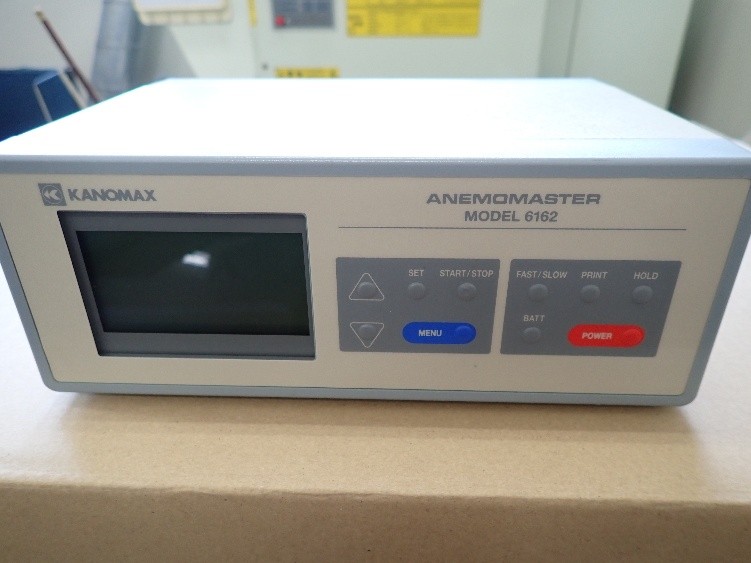

· 風速計 ANEMOMASTER MODEL6162 カノマックス(図2.4)

· 中温用プローブ MODEL 0203 カノマックス

· 騒音計 LA-1410 小野測器(図2.5)

· 風速測定管(内径φ134)

· フレキホース PFA0125 八光電機

図1 HAP2202HF

図2.2 サイレンサー 図2.3 フィルター

図2.4 風速計 図2.5 騒音計

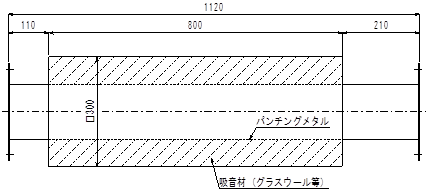

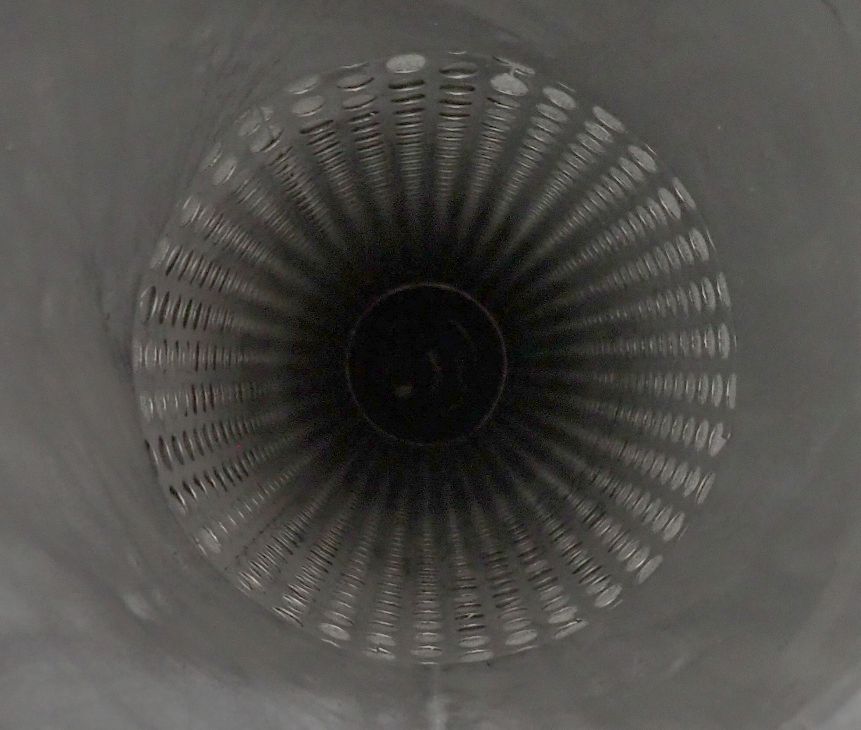

図2.2に示したサイレンサーは、中にSUS製パンチングメタルが筒状に丸められ、パンチングメタルと外郭板金の間に吸音材(グラスウール等)が層になって敷き詰められた構造です。図2.6、図2.7に示す。

図2.6 サイレンサーの構造

図2.7 サイレンサーの内側

3.実験

本実験では、熱風発生機 HAP2202HF 本体のみ(吐出口、吸入口への配管部材取り付け無し)の騒音値と、サイレンサーや吸入口フィルターなどのオプション部品を取り付けた際の騒音値を比較し、消音効果を確かめてみました。(以降、吐出口にサイレンサーを取り付けた結果を「サイレンサー有り」、吸入口に吸入口フィルターを取り付けた結果を「吸入口フィルター有り」と表します。)

熱風発生機の騒音測定は送風運転にて行います。熱風発生機用送風機のモーター回転数制御をインバータにて行い、インバータの設定値を60、50、40、30Hzの4パターンにて評価しました。

3.1. 風量測定(事前実験)

オプション部品を熱風発生機の吐出、吸入口へ取り付けることにより風量の増減があるかを確認するため、風量の測定を行いました。

3.1.1. 測定方法

熱風発生機の吐出口に風速測定管を接続し、「JIS B 8330:2000 送風機の試験及び検査方法」を参考に風量を

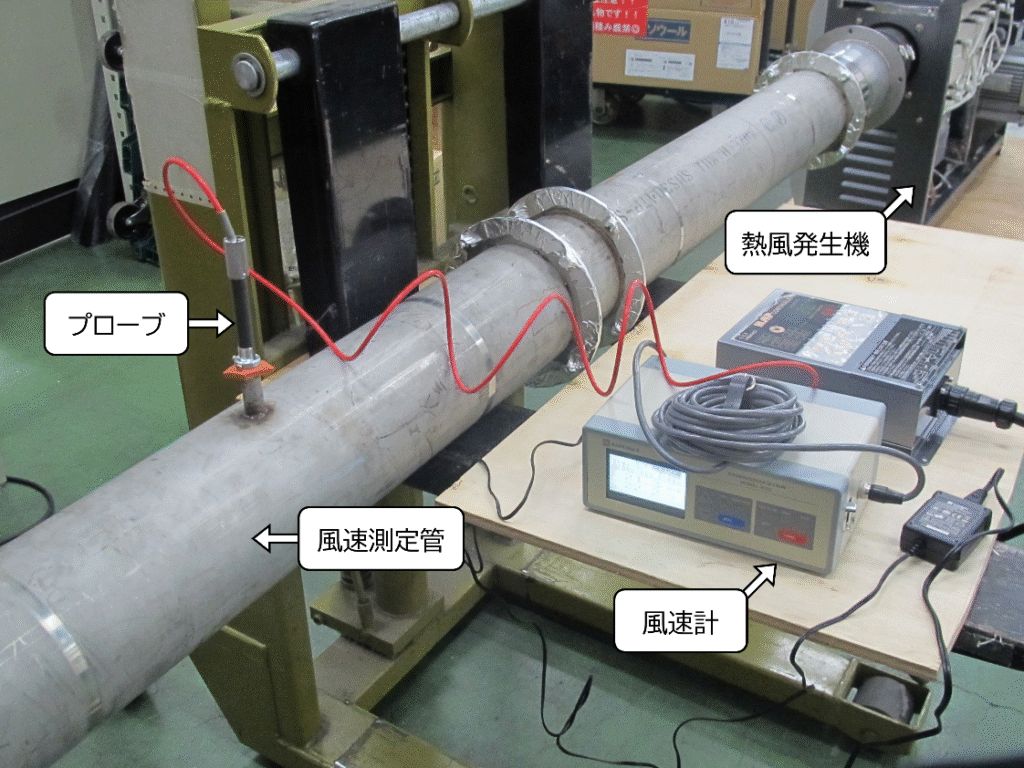

測定します。図3.1に風速測定の測定風景を示します。

- 熱風発生機の吐出口に風速測定管を取り付ける。ただし、サイレンサーの風速を測る際には熱風発生機吐出口→サイレンサー→風速測定管の順に接続する。管の径が合わない箇所は、レジューサーにて接続する。

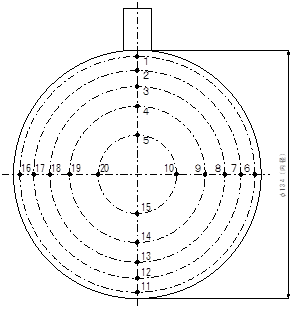

- 風速測定管に風速計のプローブを差込み、風速と風温を測定する。サンプリング周期2秒×測定回数5回の平均データを記録する。測定箇所は、風速測定管内の断面にて20箇所で測定する。図3.2に測定箇所を示す。

- 測定した風速を、風温20℃に換算した値に直し、その平均値を風速の測定結果とする。

- 測定結果と風速測定管の断面積より、風量を求める。

図3.1 風速測定風景

図3.2 風速測定箇所(計20箇所)

3.1.2. 結果

風量測定結果を表3.1に示します。

表3.1 サイレンサー/吸入口フィルター風量比較(20℃)

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ風量(m3/min) | サイレンサー有り 風量(m3/min) | 吸入口フィルター有り風量(m3/min) |

| 60 | 16.47 | 16.67 | 16.32 |

| 50 | 14.06 | 14.10 | 13.82 |

| 40 | 11.43 | 11.40 | 11.13 |

| 30 | 8.78 | 8.57 | 8.46 |

〇風速計 測定精度(メーカー標準):5.00~9.99 m/s ±0.3 m/s 、10.0~24.9 m/s ±0.75 m/s

(風量換算:4.23~8.45 m3/min ±0.25 m3/min、8.46~21.1 m3/min ±0.63 m3/min)

表3.1の結果より、風速計の測定精度の誤差範囲内ということで、各周波数の風量はほぼ同じという結果になりました。

送風機騒音と送風機運転時の圧力、流量にはほぼ一定の法則があり、それらを統計的に整理し、送風機騒音の相似則として使える形式にした比騒音レベルという式があります。

比騒音レベルLCは次式で表わされます。(1)

LC=L-10Log10QPt2 dB

L:騒音レベル Q:風量(m3/min) Pt:全圧(mmAq)

また、送風機の法則という風量、風圧(全圧)、ファンの回転数の関係を示す、比例法則があります。

1.風量はファンの回転数に比例する。

2.全圧は、ファンの回転数の2乗に比例する。

3.軸動力はファンの回転数の3乗に比例する。

4.ファンの速度、風量が一定の時、全圧と動力は空気の密度に比例する。

送風機の法則と表3.1の結果より、風量がファンの回転数に等しく、ファンの回転数は全圧と比例関係であるということから、風量が等しい場合は全圧も等しくなるため、周波数ごとの比騒音レベルも等しいといえます。

以上より、今回使用するオプション部品は圧力損失がほとんどなく、熱風発生機本体から発生する騒音値も周波数ごとに等しいと考えられるため、オプション部品の効果を比較することができます。

3.2. 騒音測定

風量測定の結果より、熱風発生機本体のみとサイレンサー有り、または吸入口フィルター有りの等価騒音レベルを比較しました。

3.2.1. 測定方法

「JIS B 8346:1991 送風機及び圧縮機-騒音レベル測定方法」を参考に、騒音計を用いて測定する。

- 測定は八光電機ヤシロ工場内にて静かな際に実施する。

(エアコンを停止し、測定者のみが現場で測定できる環境で実施) - 騒音計を三脚に固定し、各測定条件に合わせて測定点にセットする。

- 吸入口の騒音を測定点A、吐出口の騒音を測定点Bで測定し、測定高さは吸入口・吐出口の中心高さとする。

- 熱風発生機コントローラーにて送風機用モーターの回転周波数を変更し、送風運転を開始する。

- 騒音計の電源を入れ、測定を始める。測定中は変動する数値を見ながら、他の大きな音を拾ってないかを確認する。

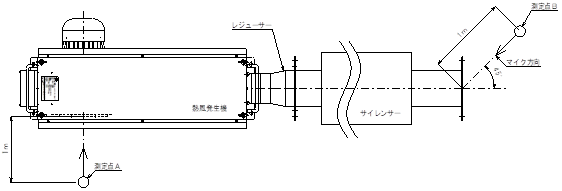

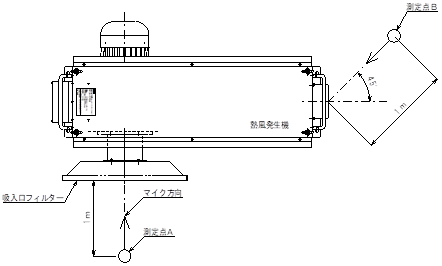

図3.3にサイレンサー取り付けの測定点、図3.4に吸入口フィルター取り付けの測定点を示します。また、図3.5、3.6に実際のサイレンサー取り付け図を示します。

図3.3 サイレンサー有りの騒音測定位置

図3.4 吸入口フィルター有りの騒音測定位置

図3.5 サイレンサー取り付け

図3.6 サイレンサー吐出口の騒音測定位置

熱風発生機本体のみの騒音測定は、図3.3の測定点A(吸入口)、図3.4の測定点B(吐出口)の測定位置で行います。また、熱風発生機が加熱炉の熱源とした場合を想定し、循環運転時の騒音も測定します。循環運転時の騒音測定は、吐出口と吸入口をフレキホースで接続し、熱風発生機本体のみの騒音測定と同じ測定位置で行います。

図3.5にフレキホースを接続した循環運転時の様子を示します。

図3.7 フレキホースを用いた循環の様子

3.2.2. 測定条件

等価騒音レベル(時間平均サウンドレベル)にて騒音を比較します。

<騒音計の設定>

- 周波数重み付け特性:A特性(人間聴覚可能な範囲の周波数に重み付けしたもの)

- 時間重み付け特性:FAST(0.125秒、人間の聴覚応答に比較的近い時間)

以上の設定で、30秒間測定した等価騒音レベルを結果とします。

*JIS B 8346送風機騒音測定方法では、時間重み付け特性はFASTではなくSLOW(1秒)ですが、今回は熱風発生機として騒音を測定するため、等価騒音レベルで比較しました。

3.2.3. 結果

表3.2,3.3に熱風発生機本体のみとサイレンサーの騒音比較、表3.4,3.5に熱風発生機本体のみと吸入口フィルターの騒音比較の結果を示します。

表3.2 サイレンサー/吸入口騒音比較

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ騒音(dB) | サイレンサー有り 騒音(dB) | 騒音差(dB) |

| 60 | 89.5 | 87.9 | 1.6 |

| 50 | 82.5 | 80.7 | 1.8 |

| 40 | 78.0 | 75.5 | 2.5 |

| 30 | 69.3 | 68.2 | 1.1 |

表3.3 サイレンサー/吐出口騒音比較

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ騒音(dB) | サイレンサー有り 騒音(dB) | 騒音差(dB) |

| 60 | 94.2 | 80.9 | 13.3 |

| 50 | 84.6 | 73.1 | 11.5 |

| 40 | 82.5 | 70.8 | 11.7 |

| 30 | 71.6 | 61.5 | 10.1 |

表3.4 吸入口フィルター/吸入口騒音比較

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ騒音(dB) | 吸入口フィルター有り騒音(dB) | 騒音差(dB) |

| 60 | 89.5 | 88.2 | 1.3 |

| 50 | 82.5 | 83.6 | -1.1 |

| 40 | 78.0 | 79.1 | -1.1 |

| 30 | 69.3 | 70.3 | -1.0 |

表3.5 吸入口フィルター/吐出口騒音比較

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ騒音(dB) | 吸入口フィルター有り騒音(dB) | 騒音差(dB) |

| 60 | 94.2 | 93.8 | 0.4 |

| 50 | 84.6 | 84.6 | 0.0 |

| 40 | 82.5 | 79.3 | 3.2 |

| 30 | 71.6 | 71.6 | 0.0 |

熱風発生機を停止し、熱風発生機本体のみの測定位置にて暗騒音(測定対象機器を停止した状態の騒音)を測定しました。その結果、騒音値は38.2dBでした。対象音があるときとないときの差が10dB以上であれば、暗騒音補正を行わず、実測の音圧レベルを測定結果にすることができるので、今回は測定結果にて比較します。(JIS B 8346:1991参照)

測定結果より、サイレンサーを吐出口に付けることで、吐出口の騒音値は10dBほど消音されることが分かりました。使用したサイレンサーの吸音材(グラスウール等)は多孔質材料といい、材料中には多数の空隙があります。音が空隙に当たることで空隙内の空気が振動し、抵抗が働きます。音のエネルギーが繊維間の摩擦によって熱エネルギーに変換され、吸音効果が生じます。

今回使用したサイレンサーも同様に、サイレンサー内部にある音エネルギーを吸音材が吸収することにより、音エネルギーが減衰され、消音されていると考えられます。(2)

一方、吸入口フィルターには消音効果は認められませんでした。

表3.6、3.7にフレキホース循環の騒音測定結果を示します。

表3.6 循環/吸入口騒音比較

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ騒音(dB) | 循環運転時 騒音(dB) | 騒音差(dB) |

| 60 | 89.5 | 73.6 | 15.9 |

| 50 | 82.5 | 68.4 | 14.1 |

| 40 | 78.0 | 63.6 | 14.4 |

| 30 | 69.3 | 57.1 | 12.2 |

表3.7 循環/吐出口騒音比較

| インバータ 周波数(Hz) | 本体のみ騒音(dB) | 循環運転時 騒音(dB) | 騒音差(dB) |

| 60 | 94.2 | 73.0 | 21.2 |

| 50 | 84.6 | 68.8 | 15.8 |

| 40 | 82.5 | 64.9 | 17.6 |

| 30 | 71.6 | 58.7 | 12.9 |

測定結果より、循環運転時では騒音値が大幅に低減することが分かりました。

フレキホースにて循環することにより、吐出口・吸入口から発生する風切り音が無くなることが影響していると考えられます。

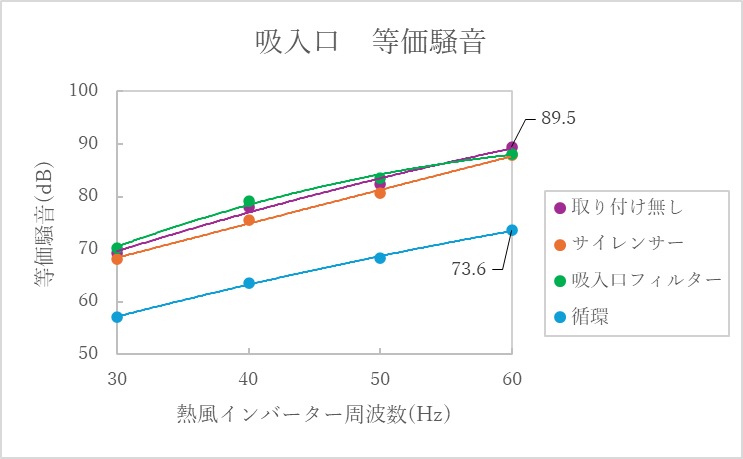

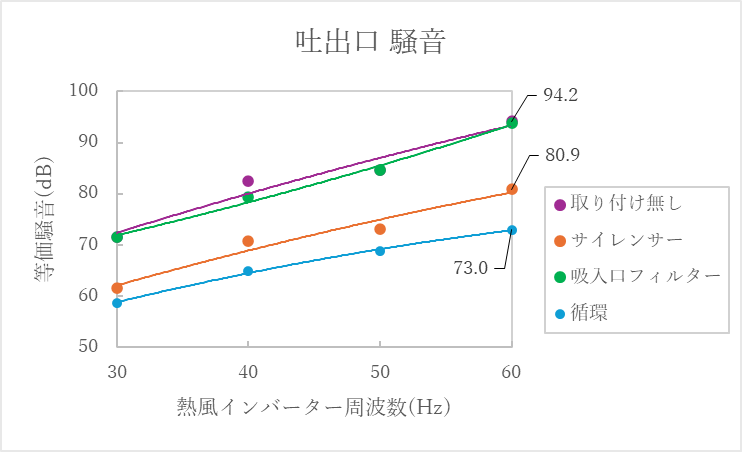

図3.6、3.7に試験結果をまとめたグラフを示します。

図3.6 吸入口騒音比較

図3.7 吐出口騒音比較

厚生労働省で定められている騒音作業者の騒音性難聴予防を目的としたガイドラインでは、現場の作業環境音を等価騒音レベルで測定し、3つに区分します。(3)

- 第Ⅰ管理区分・・・いずれも85dB未満の場合

- 第Ⅱ管理区分・・・いずれかが85dB以上でいずれも90dB未満の場合

- 第Ⅲ管理区分・・・いずれかが90dB以上の場合

図3.7に示したように、熱風発生機本体のみでは94.2dBの騒音値であったため管理区分Ⅲに該当し、聴覚保護具の着用と場所を標識で明示、保護具使用の掲示を行い、管理区分Ⅰを目指して騒音対策をする必要があります。

管理区分Ⅲの熱風発生機にサイレンサーを取り付けることにより、80.9dBまで消音することができ、管理区分Ⅰに該当するまでになりました。また、熱風発生機を炉の熱源として想定した循環運転での騒音値は、吸入口・吐出口とも管理区分Ⅰを大幅に下回りました。

以上の結果より、サイレンサーは熱風発生機をワンパスで使用する際に大いに役立つということが分かりました。しかし、図3.6に示すように、吐出口のみにサイレンサーを取り付けても吸入口の値はほぼ変わらないため、吸入口にはまた別のサイレンサーを取り付ける必要があると分かりました。

4.まとめ

今回の実験では、サイレンサーの効果について身をもって感じることができました。吐出口の測定結果より、サイレンサーは10dB以上の消音効果をもつことが分かりました。しかし、今回使用したサイレンサーは、単体で1mを超えてしまうため、そのままの形状は使用しにくいと考えます。また、吸入口の騒音も無視できない大きさのため、吸入口のサイレンサーも検討していく必要があると思います。

実際に熱風発生機を使用されているお客様の作業環境が少しでも快適になるように、今後サイレンサーオプションの商品化を検討してみようと思います。

5.参考文献

1) (一社)日本機械工学会 機械工学辞典 2025.04.01

https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/doku.php?id=03:1010767

2) (一社)日本音響材料協会 音響技術(No.193) p.82「吸音の仕組みと吸音材料」

3) 厚生労働省 騒音障害防止のためのガイドライン