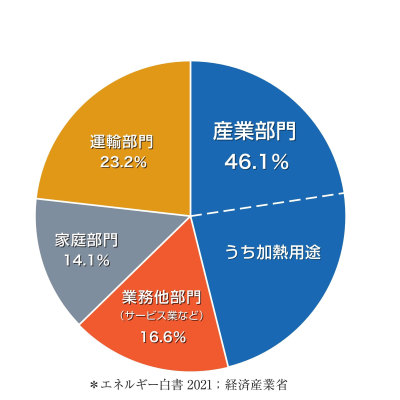

ヒーターを含む加熱機器は、エネルギー消費が最も高いものの一つです。経済産業省のエネルギー白書によると、運輸・サービスを除く、産業部門におけるエネルギー消費の約半分は加熱用途となります。ですからヒーターの省エネ化はSDGsのために大変重要です。

ここでは、省エネに取り組む際のポイントをご紹介します。

断熱する

適切な断熱材の施工は、何よりも重要な対策となります。

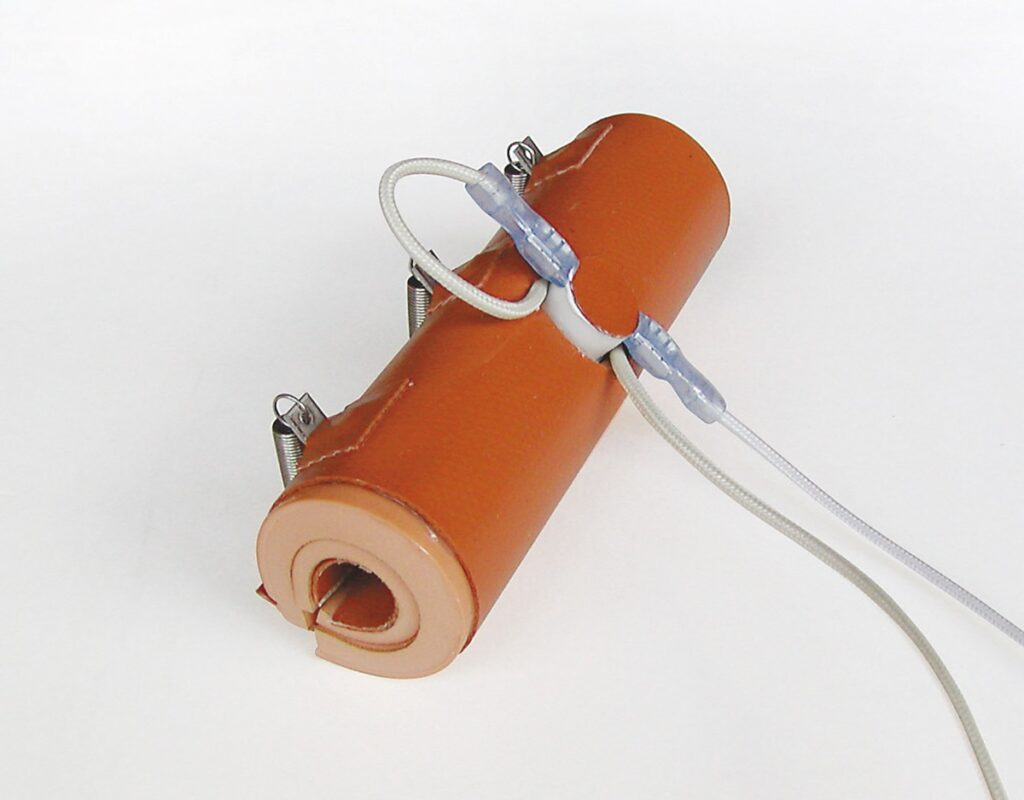

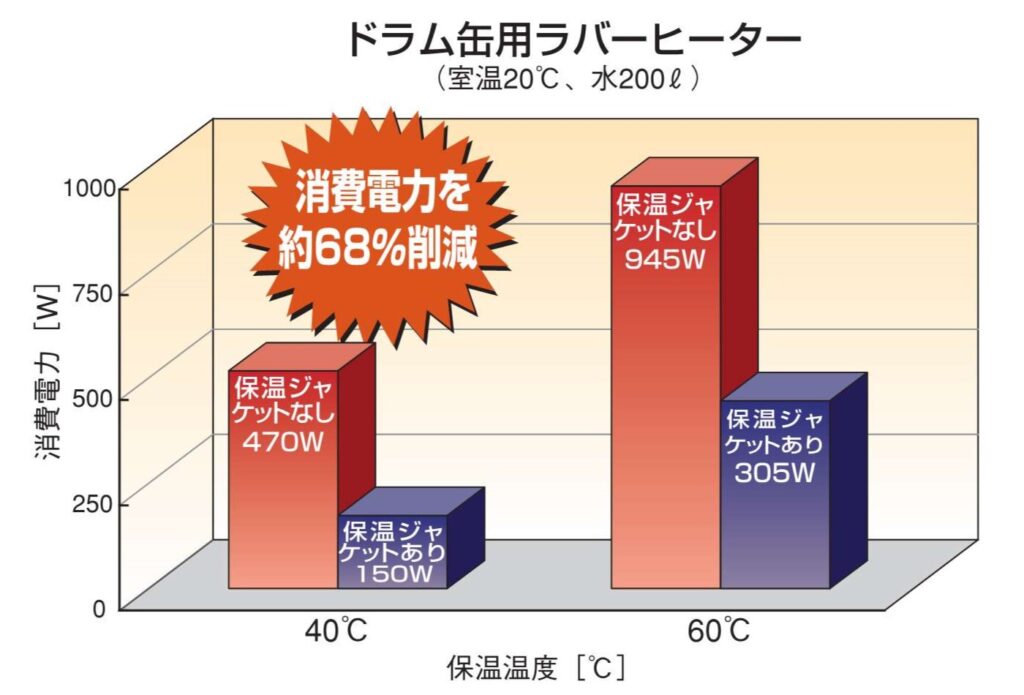

一例として、ドラム缶用ラバーヒーターをそのまま使った場合と、保温ジャケットで断熱した場合の実験結果から求めたグラフを掲載します。断熱材は、温度が高いほど効果的ですが、40℃/60℃と産業用としては低温な場面でも、このように大きな省エネの効果が得られます。

構造上断熱材が設けられない場合や、高温になる場合、金属製のリフレクター(反射板)を設けるだけでも省エネとなります。輻射による熱の逃げが緩和されることと、対流の影響を減らせるためです。

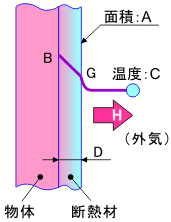

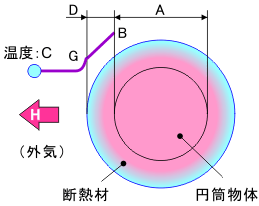

さきほどののグラフは実験から求めたものですが、断熱材を施した場合にどのくらいエネルギーが削減できるかは、Q&Aキットの■熱の計算★放熱「断熱された平板からの放熱」「断熱された円筒からの放熱」「熱通過」でシミュレーションができます。

シミュレーションというと、熱流体解析のような複雑な計算を思い浮かべるかもしれませんが、手計算でもできるので、ぜひチャレンジしてみてください。

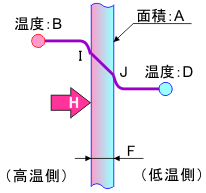

金属プレートや物体表面の断熱には「断熱された平板からの放熱」「断熱された円筒からの放熱」、乾燥庫など高温の空間があり、その壁の断熱を考えるときには「熱通過」が適しています。

なお、「JIS A9501 保温保冷工事施工標準」に、同類の計算方法が掲載されています。

若干表現は異なりますが、基本的な考え方はQ&Aキットと同じで、フーリエの法則、ニュートンの冷却の法則に基づきます。

JISは様々なモデルケースごとの計算式や施工図なども掲載されていて便利ですが、輻射による放熱を「表面熱伝達率」にまとめ、温度の1次関数で計算しています。本来、輻射の計算は「温度の4次関数」になりますが、それで計算した場合、「温度=」の方程式を解くのが大変困難になります。そこで1次関数で近似をすることにより1次関数で表現できるようになり、様々なモデルケースの計算ができるようになっています。

それに対してQ&Aキットは対流と輻射を分け、輻射を4乗で計算をしています。4次関数はプログラムで計算する事により補いますが、複雑なモデルの計算は困難になります。 JISが1次関数として近似しているのも、計算の簡略化と思います。

「外気への対流熱伝達率」を適切に設定すればQ&AキットもJISもほとんど同じ結果になりますが、温度が高い場合はJISのほうが計算誤差が大きくなると予想されます。

少し話がそれて、Q&Aキットの使い方の話になりますが、「対流熱伝達率」が何にしたらよいか分からない、というご質問がよくあります。「対流熱伝達率」は状態値で、流体の温度、動粘度係数、形状(流体に対する風の) 空気の場合標準で7、屋外など風がある場合や温度が高い場合は10~20といった感じで少し大きめの値にするとよいです。数百℃になるとか、強いエアを強制的に当てているような場合はもっと大きな値となります。

熱伝達係数の値は、ものの形によっても異なってきます。JISの付属書Dに近似計算方法が掲載されていますが、厳密に計算しても計算通りとならないことも多いですので、まずはQ&Aキットで色々な値で計算してみることをお勧めします。

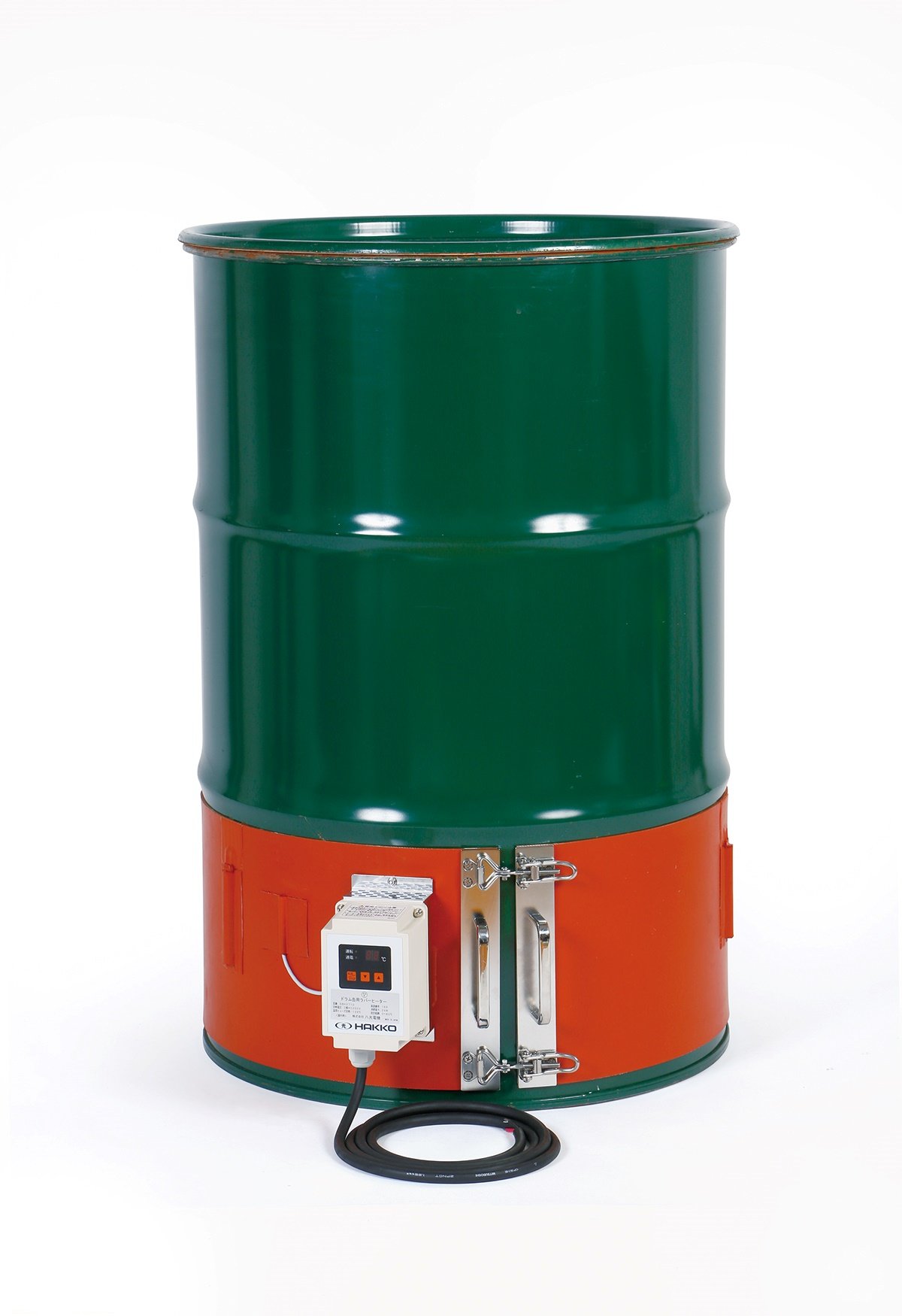

断熱関係の製品

最後に、断熱に関する製品のご紹介をします。