ゴムの二次加硫とは?

天然ゴムやニトリルゴムなどのゴムは、液体や粘土状の「生ゴム」に「硫黄」を加えて混ぜることで、高分子が網目状に結合してゴム弾性を持つようになります。この反応を架橋反応と呼びます。混ぜた生ゴムを、架橋反応が完了する前に熱を加えた型に入れることで、ゴム製品を作ります。

この工程は硫黄を加えるため「加硫」と呼び、加硫後に、更に熱をかけて化学反応を促進しゴム性能を安定させる工程のことを「二次加硫」と呼びます。

シリコーンゴムは硬化させる際に硫黄を加えるわけではないのですが、ゴム硬化の工程=加硫というのが一般的のため、シリコーンゴムのような硫黄を加えないゴム硬化工程のことも「加硫」と呼ばれています。

シリコーンゴムは「二次加硫」が必要なものが多く、通常は加硫炉(熱硬化炉、キュア炉、加硫槽とも呼ばれます)に入れて200℃前後で数時間熱処理され、ゴム製品として完成します。

シリコーン二次加硫炉の問題点

シリコーンゴムをはじめとしたゴムの二次加硫工程では、揮発性の高分子が発生します。

これらは高温では気体のため、正常に排気できれば問題ありませんが、

- 排気管や熱風循環経路のうち、他より温度が低い部分

- 炉の運転終了時

などで温度が下がると結露し、壁や配管に固体や液体として付着します。付着物はねばねばしているので、更に粉じんなどを固着させ、積み重ねるとかなりの堆積物となって配管経路をふさいでいきます。

付着物は高分子のため燃えやすく、ヒーターなどの加熱機器へ接触すると着火し、火災が発生する事もあります。

なおシリコーンゴムからの揮発成分はシロキサンと呼びますが、シロキサンとはシロキサン結合(Si-O-Si)を持つ化学物質の総称で、特定の物質を指すわけではありません。シロキサンはオイル状、ゴム状、粉末状など、さまざまな性状で存在します。

シリコーンゴム二次加硫炉

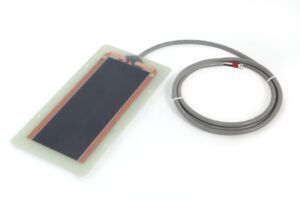

八光電機では、「シリコンラバーヒーター」の製造工程で二次加硫炉を使います。当社の乾燥・加熱設備の製造ノウハウを生かして、二次加硫炉は自社で設計・製造してきました。

初期に製造した二次加硫炉は、熱源として使用していた【熱風発生機】の内部にシロキサンが堆積してヒーターを埋め尽くしたことにより、温度センサに熱が行かなくなり、ヒーターが暴走して小火が発生したという事故がありました。

そのため、配管やヒーターボックスの詰まりやシロキサンのスムーズな排出に関して改良を重ね、メンテナンスのしやすい、事故が起こりにくい加硫炉を開発しました。自社でも使用しているシリコンゴム二次加硫炉を、自信をもって発売します!

シリコーンゴム二次加硫炉の仕様

| ヒーター定格 | 三相200V3kW |

| 加熱方式 | 熱風発生機による熱風循環加熱 |

| 外形寸法 | W920×D810×H1720 |

| 庫内寸法 | W500×D550×H550 |

| 棚 | 吊下パイプハンガー+可動棚 |

| 最高使用温度(温度分布) | 250℃±5℃ |

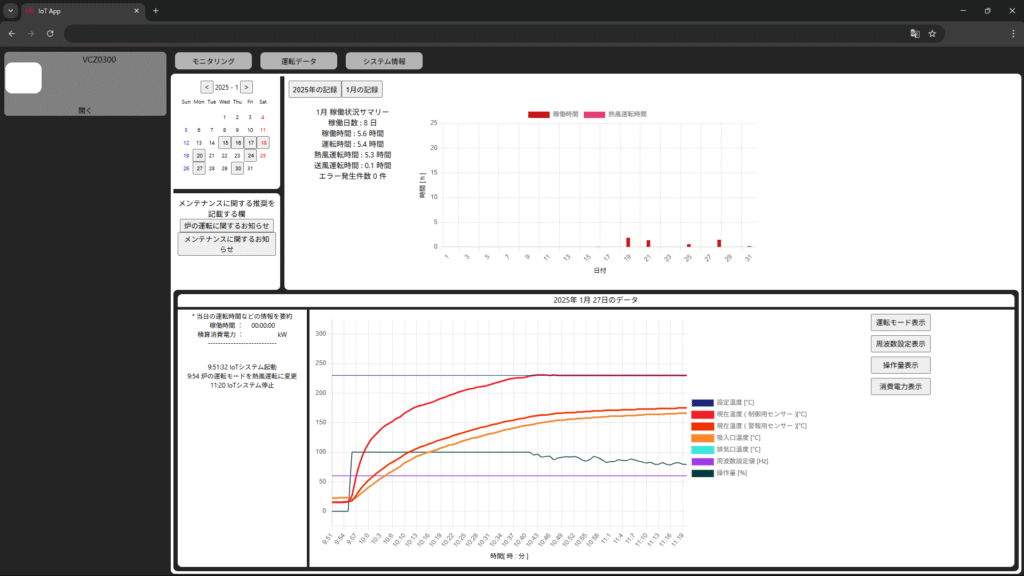

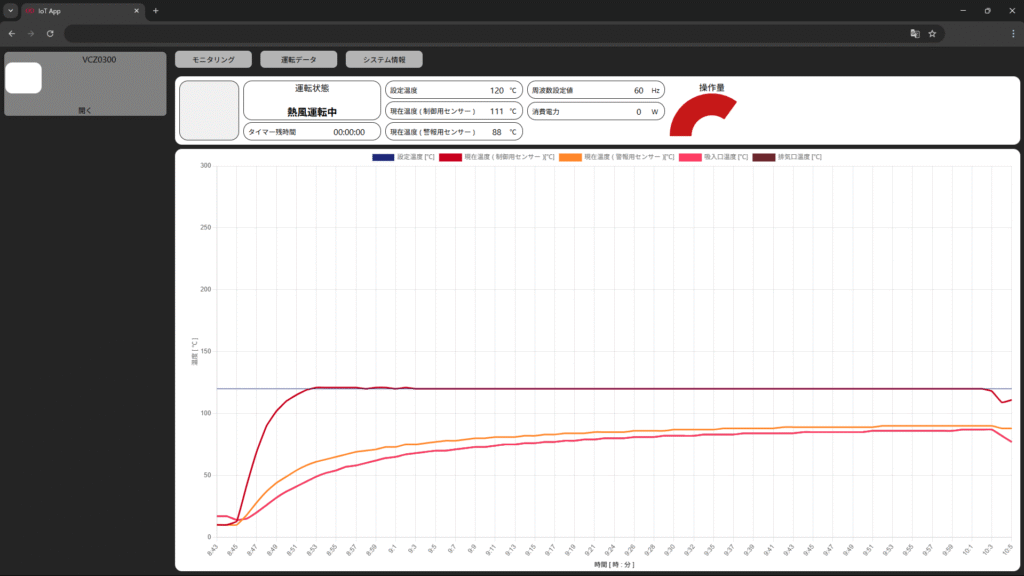

| 制御 | 付属コントローラーによるPID温度制御、熱風/送風制御+IOT(パソコンとのLAN接続によるソフトウェア操作) |

庫内サイズ、棚、搬送付(ベルトコンベア、チェーンコンベア、3次元搬送など)など、お客様の要望に応じて製作が可能です。

シリコーンゴム二次加硫炉の特長

- 配管や熱源の清掃、交換が簡単にできるように、アクセスしやすい構造になっています。

- 熱風循環経路が短く、配管を極力高温室内に設けているため、配管で結露しにくく詰まりにくい構造です。

- ヒーターユニットが庫外にあるため、いざというときには丸ごと交換する事も可能です。

IOTを使った運転

- 通信機能を標準装備しており、パソコンとLAN接続ができます。無線接続も可能です。

- 専用ソフトウェアにより、遠隔地でも設定値の変更や現在温度の確認ができます。

- 温度や稼働率のログ(データの記録)機能を有しているため、ゴム製品のトレーサビリティーや品質管理に貢献します。

ご興味の方は…

シリコーンゴム二次加硫炉をはじめ、金型加熱用ヒーター、熱電対など、ゴム加硫工程に関係するヒーターやセンサー、加熱装置を各種製造しています。コミュニケーションシートまたはお電話で遠慮なくお問い合わせください。